オンラインマガジン-日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。

選・文:田中敦子 撮影:SAJI(EPLP)

池袋から東武東上線急行に乗って1時間と15分ほど。東京から目と鼻の先の距離に、こんな景色があったのだ。

外秩父の穏やかな山並みと町の中央を流れる槻川の豊かな水量。川や水路からは爽やかな水の音が絶えることなく聞こえてくる。実り始めた田んぼには、かかしがお目見えしだした。とんぼがすいーっと宙を切る。

人の営みと自然が近しくあるこの里山に、昔ながらの手漉き和紙が息づいている。1200年ともいわれる長い歴史を歩んできた小川和紙。素材と水と地の利に恵まれたこの土地は、江戸時代、江戸の紙需要を支える産地として大きく発展したという。

簀桁をあやつり〝流し漉き〟をする鷹野禎三さん。この日は、古い和紙をリサイクルする、〝漉き返し紙〟の作業を進めていた。美術品の修復などに使うという。

紙の原料となる楮の木。その年成長した枝を伐採して使う。次の年にはまた新たな枝が生えてくる。こんな風に、成長の早い樹木から継続的に収穫しているところも、和紙のよさ。

乾燥した状態の楮の皮。国産と外国産の楮があるが、細川紙には国産楮を使用している。

トロロアオイの根からつくるネリ。これを加えることで紙の繊維が絡みやすくなるという。

簀から紙をはずし、重ねていく。こうして重ねておいても、一枚一枚薄く剥がせる。すごいぞ、トロロアオイ。

紆余曲折の末、伝統に立ち返った小川和紙

ちゃっば、ちゃば、ちゃば。

水の音を立てながら、鷹野禎三さんが簀桁をがっしと掴んで前後に揺らす。

天井に掛けられた竹竿とヒモで結ばれた簀桁を、竹のばねを利用して、やわらかく前後に傾かせ、紙漉きをしているのだ。この漉き方は〝流し漉き〟と呼ばれるもの。

紙は中国で生まれ、2世紀頃に、筆や墨などとともに、その技術が日本に伝えられた。が、当初は、紙になる繊維を沈殿させる〝溜め漉き〟のみの製作だった。しかし、平安時代になると、紙の繊維を結びつけるネリの利用が始まる。細かく砕いた和紙の原料とともに水の中にネリを加えて撹拌して漉く〝流し漉き〟、なんとこれは日本で開発された新技法だったのだ。現在の紙漉きは、〝溜め漉き〟と〝流し漉き〟がともに行なわれている。

鷹野さんがネリに使うトロロアオイの根を漉した液を見せてくれた。

「トロロアオイはオクラの仲間だから、花も似てるし、粘りがあるのも似ているね」

バケツの中には蒟蒻や葛餅を思わせる色の液体。柄杓で汲んでみると、とろんと重い。指でさわれば、ぬるりと粘るけれど、手離れがいい。

「ネリはね、粘りがあるんだけど、長続きしないの。だから、漉いたばかり紙をどんどん重ねていってもくっつかないの」

つまり、紙の繊維をからませる役割を終えたら、すみやかに存在を消すという理想的な性質の天然素材に出会い、紙漉き技術は格段に高まった。溜め漉きだと、一枚漉いては布を挟まなければいけなかったから、流し漉きは実に革新的で、日本各地に紙の産地があるのも、流し漉きの恩恵が大きい。そして、数ある紙の産地の中でも、小川の和紙は、かなり古い歴史をもつ。

奈良時代にはすでに紙を漉いていたと、正倉院の文書にも記録があるほどだ。江戸時代に入ると、お江戸の紙需要を支える産地として大いに栄えた。点在する村落で漉かれた和紙が小川町に集まり、問屋業が栄え、和紙の中心地となったのだ。しかし、明治維新以降、産地としての勢いは衰えていく。そんな小川町に再び活気を甦らせたのは、清らかな和紙のイメージとは重なりにくい、戦争だった。

「太平洋戦争中、爆弾の火薬の湿気を守る砲兵紙とか風船爆弾用の紙とかね、軍事目的の和紙を漉くことで、和紙にかかわる人がまた増えたんですよ」

東京に近い土地ゆえでもあったろう。また、それほどに和紙は、日本人にとって身近な素材であり、今のパルプ製紙の紙とは比べものにならないくらい強靭な素材だという証しでもあると思う。

そして、戦後は機械漉きが進行した小川和紙。

「私も最初は手漉き和紙だったんだけど、一時は機械製紙に切り替えたんですよ」

しかし、製紙による排水の社会問題化と、伝統的な産業の火が消えゆくことに危機感がつのる時期が重なり、鷹野さんは、再び手漉き和紙に戻る。きりりと引き締まり、毛羽立ちにくい手漉き楮紙である、小川和紙独特の〝細川紙〟が、重要無形文化財に指定された時期でもあった。

「当時100軒ほどあった製紙業の中で、手漉き和紙は80軒ほどだったかな。手漉き和紙ってね、昔からやっている人にはいいイメージがないんですよ。辛い、大変、ということばかりが大きくてね」

高野さんも、最初は手漉きの仕事が好きではなかったという。それでも戻ってきたのは、手漉き和紙そのものに魅力があればこそだろう。

「今はね、手漉き和紙をしている人は、12~13人かな」

中心は、細川紙の技術者協会。鷹野さんはもちろんそのメンバーのひとりで副理事長、小川和紙の工業協同組合の理事長でもある。

小学生のころから紙漉きが気になっていた

「へえ、楽しくなかったんだ。こんなに楽しいのに」

小川和紙の歴史を話してくださる鷹野さんの傍らにいた田村智美さんが、つぶやく。田村さんは、鷹野さんの工房である「紙工房たかの」での仕事をこなしつつ、個性的な手漉き和紙の作品を制作している和紙作家だ。彼女の作品は、〝透かし〟技法を取り入れた繊細で夢あふれるモチーフが特徴で、用途うんぬんより、その文様の美しさに心奪われる。東京芸術大学卒、と聞けば、きっと誰もが、なるほどだからこそのアート性、と納得するかもしれないが、いや、そんな簡単に語れぬほど、田村さんの和紙への思いは深く強い。

田村さんは群馬県出身。

「小学生のころから、将来は和紙をやる、って漠然と思っていたんですよね。理由はわからないんですけど」

宿題やお稽古ごとをしながら、時折、和紙のふわふわっとした感じを考えていたことを、今でも覚えているという。

そんな紙好きの田村さんは絵を描くのも得意で、大学進学は美術系と心を決める。

「和紙をやりたいという気持ちはその当時もありました。でも、弟子入りみたいなことまでは思いつかなくて」

デザインを学び、メーカーのデザイン部へ就職。

「仕事を始めてみて、あ、やっぱりやりたいこととは違うなって気づいたんです」

意を決して参加したのが、和紙のシンポジウム。和紙職人や和紙作家の人の話を聞き、「でも聞いただけじゃなにも始まらないって、思い切って滋賀の紙漉の人に、和紙をやりたいって言ったんです」。

一度見学しにいらっしゃい、と快く受け入れられた田村さん。そこから、和紙の産地巡りが始まった。出張に行けば、その周辺に和紙の産地を探しもした。

「小川町は、たまたま池袋に住むことになって、東武東上線で一本で行けたので、よく通いました」

鷹野さんとは、その当時からの顔見知りだったという。

「あれこれ受け入れ先も探しました。でも、なかなか見つからなくて」

そんな中、土佐和紙の産地である高知で、「土佐和紙工芸村」の職員として受け入れてくれるというチャンスに恵まれた。田村さんは29歳にして会社を辞め、和紙の世界に足を踏み入れたのだった。

ただ和紙をやりたい、紙に埋もれていたい

〝透かし〟技法で製作した田村さんの作品。陽に透かすと淡く文様が浮かび上がる。窓辺に掛けたり、ガラスに張ったり、また色紙を後ろに入れて飾っても。

ビーターで繊維を撹拌する田村智美さん。これはパルプの繊維。「厚みを出したいものにはパルプも併用します」

かつては板張りして天日干ししていたが、今は鉄板干しが主流に。刷毛を使ってていねいに張り、ムラなく乾くよう作業する。

高知には7年ほどいて、製作三昧の日々を過ごした。

「食べ物もおいしいし、仲間もいるし、楽しかったですよ」

でも、ずっとここにはいられないな、と思ったときに、小川町の鷹野さんから、「こないか」という誘いがあった。

「巡り合わせですよねえ」と田村さんは笑う。

「自分の作品も作りたいんです」という田村さんの条件を、鷹野さんが受け入れてくれたことも大きかった。

「といっても、工房が終わる17時以降か休日が製作タイムで、就業時間中は伝統的な手漉き和紙を漉いています」

手漉き和紙の仕事は、楮や三椏など、樹木の靱皮(じんぴ)繊維を煮て、水の中でていねいにゴミを取り除き、細かく砕いて、そうしてやっと紙漉きができる。根気のいる作業を経た上で、田村さんはチャーミングな文様をデザインし、型紙を彫って紗の布に張り、透かし模様を生み出している。職人仕事をきっちりとしながら作家的な和紙を生み出していればこそ、田村さんの作品には、和紙らしい繊維の和らぎが息づき、見る人、手に取る人の心に安らぎをもたらすのだ。

「でき上がった和紙を選別しているだけでも、自分でつくったものなのに、わあ、なにこれ、きれいって感動してしまうんです」

ほんとうに和紙が好きなのだなあ。

「だからね、和紙で自己表現する作家になろうという思いは全然ないんです。もう、ただ紙をやりたい、紙に埋もれていたいんですよね」

そして、さらに。

「この仕事、私の好きなことが全部入っているんです。和紙で、絵も入っていて。自然のものから自分で一からつくれるし、手作業だし」

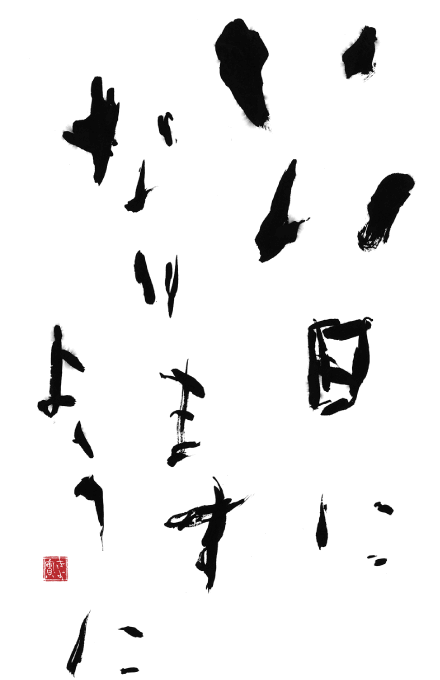

基本的な〝透かし〟技法で透かれた市松文様の紙。右が紗の布に型紙を乗せた透かし用の桁で、これは〝溜め漉き〟でつくられる。田村さんの葉書は、〝溜め漉き〟による製法。

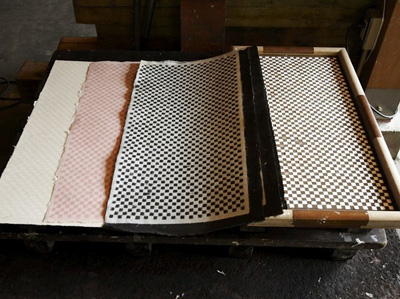

紙漉きに使う桁(左)と簀(右)。紙のサイズにより様々必要な道具だ。こうした道具をつくる人が、もうどんどんいなくなっているという。

小川町の自然を体で感じながら自然をモチーフにした作品をカタチにすることもまた、田村さんの喜びだ。

「おじいさん(田村さんは親しみを込めて鷹野さんをこう呼ぶのだ)は、将来的には私に工房をまかせたいみたいなこと、時々おっしゃるんですけど、私は職人にはなり切れません。作品をつくっているほうが、私らしくいられるから」

それでも、せっかく小川町の和紙づくりに関わっている以上は、役に立ちたい、と考える。田村さんの作品は、用途を超えたアピール力がある。どう使うかは、使い手しだい。とにかく手にとれば、和紙という素材の魅力、パルプにはない強靭にして優雅なその美しさに触れることができる。

経巻、公文書、書道紙、版画紙、色紙。障子、襖、掛け軸。紙衣、紙布。暮らしの中に、当たり前に手漉きの紙があった時代、実用品、消耗品でありながら美しくあり続けていた紙の尊さ。

「本当は、まっさらな紙がいちばん美しいと思うんですよ」

それがわかっている田村さんだからこそ、どんなに凝った作品でも、和紙の素直な魅力が損なわれていないのだろう。和紙は木の美しさ、自然の賜物。

「無理してこっち向け、ってしてもできないもの。だから偶然性にまかせます。木や水や自然に感謝して、謙虚な気持ちで紙と向き合いたいといつも思っています」

体を駆使して紙と向き合えばこその言葉が、きらめいた。

【紙工房たかの】

重要無形文化財である細川紙技術保存者の鷹野禎三さんの工房。鷹野さんは1934年生まれ。手漉き和紙からスタートし、機械製紙を経た後、再び伝統的な手漉き和紙に戻り、小川和紙を代表する職人として知られている。工房では、細川紙のほか、版画用紙、賞状用紙、工芸紙など、さまざまな用途の和紙を漉く。

【田村智美】

1993年に東京芸術大学大学院卒業後、メーカーのパッケージデザイナーを経て、高知県に渡り手漉き和紙の修業を開始。「透かし文様和紙」の技法を研究・発展させ、数々の展覧会にて発表。2005年より埼玉・小川町の「紙工房たかの」にて紙漉きに従事。2007年4月、ポーラ・ミュージアム・アネックスにて、陶芸家・川尻潤氏とコラボレーション展。

左から田村智美さん、鷹野禎三さん、小山妙子さん。

蔵をイメージした白壁が印象的な「紙工房たかの」。和紙の手漉き体験もできる。