オンラインマガジン-日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。

選・文:田中敦子 撮影:GONBI(EPLP)

江戸時代、京都から伝わった江戸からかみ

その日、江戸からかみの唐紙師・小泉幸雄さんは、ちょっと高揚した口ぶりで話し始めた。復元に携わった浜離宮恩賜庭園・松の御茶屋が昨年末に完成、そこで体験した美しい景色についてだ。 「江戸時代の文献をもとに復元したものなんだけどね、その襖と貼り付け壁を担当したんですよ。江戸時代の版木で「小若松」を雲母(きら)摺りしましてね、欄間っていうのかな、千鳥が透かし彫りされていて、これが池の漣を反射した光で影になって壁に写ったんですよ。水面を反射した光でほのかに光りながら揺れる雲母(きら)摺りの松に波千鳥。これって当時の人は計算してたのかな、いや、きっとしてたんですよね」

浜離宮恩賜公園の松の御茶屋の資料。江戸時代の版木を使った復元や修復の仕事は、腕を研く絶好のチャンスだという。

摺り上がったばかりの雲母(きら)摺り木版の江戸からかみ。浮かぶ文様は牡丹唐草。雲母(きら)摺りは月明かりや薄明かりでも、淡く光るという。

貼り付け壁に使用したからかみは、兵庫県の人間国宝が漉いた泥間似合(どろまにあい)紙。近世、高級襖紙として重用された和紙で、「泥を一緒に漉き込むから、じゃりじゃりして摺りにくいんです」と軽く愚痴るが、大仕事を成し遂げた達成感のほうがはるかに大きいことが伝わってくる。

小泉幸雄さんは、唐紙師の家の五代目だ。大学在学中より家業に入るが、当時は今のような伝統的な江戸からかみの仕事はほとんどなく、シルクスクリーンの量産襖紙が主製品だった。小泉さんのところばかりではない。戦争で版木を失ったまま高度成長期を迎え、つくれば売れる時代になったのだ。東京のからかみ関係の工房は、ことごとく貴重な技術を眠らせていた。

「だから、20歳から仕事を始めたといっても、伝統の仕事は40の手習いで、40歳過ぎてから。やっと20年過ぎたって感じですよ」

からかみは平安時代に北宋から渡ってきた紋唐紙を原点に発展した紙の装飾技法だ。博物館などで和歌をしたためた歌懐紙や華やかな絵物語の地紙を見ると、金砂子が散らしてあったり、金銀泥が引いてあったり、また雲母(きら)摺りの美しいものにも出合う。室町時代に入ると書院造りの襖紙として使われるようになり、さらに茶道の広まりで、茶室の襖紙としても重用された。こうして京都を中心に、唐紙工房が増えていった。

江戸時代に入ると、武家や町人の暮らしにも襖が取り入れられ、からかみが広まった。京からかみといえば木版雲母(きら)摺りで、江戸も主流はそうなのだが、なにせ火事の多かった江戸の町。焼けてしまった版木の代用として、染め物に使われていた型紙の襖更紗も登場する。他に箔押し、箔散らし、砂子蒔き、丁字引きなど、ときには技法を組み合わせもして、バリエーション豊かに襖を彩った。江戸中期には「享保千型」と表されるほどに様々な文様があったといい、からかみが暮らしの中に浸透していたほどがうかがえる。

現在も、それぞれの技法を得意とする職人が江戸からかみを支えている。

木版摺りの品格ある美しさの秘密

木版摺りに使われる版木は、文様がくっきり出るよう深く彫られている。唐紙師みずからが彫るものも、浮世絵彫師に頼むことも。江戸からかみは版木が大きいのも特徴のひとつ。

まず地に絵の具を刷毛で引く具引(ぐび)きをほどこす。からかみは、和紙の地色にうっすらと色を引くことが多い。

版木に絵の具をつける篩(ふるい)。右は細かい柄用の絹絽を貼っている。左は大まかな柄用に寒冷紗と呼ばれる木綿を貼っている。刷毛よりも柔らかく均質に絵の具を置くことができる。

使う絵の具は必ず漉してきめ細やかにする。この手間が仕上がりを左右する。

版木の上に篩(ふるい)で静かに絵の具を置いていく。

紙への摺り込みは手のひらで平行に撫でるように。一度摺り、もう一度絵の具を塗って、二度摺りする。

「もうひとつ、木版摺りの版木が大きいってことも江戸からかみの特徴ですね」と小泉さん。江戸時代の版木は、丈30×巾49㎝の大きさが基本。漉ける和紙の大きさに合わせてのことだ。

「明治以降、だんだんと漉ける紙の大きさが大きくなって、それに合わせて、東京では版木を大きくしていったんですよ」

大きな節目は関東大震災後。この災害で版木が焼けてしまい、またこのころから紙のサイズも、現在使っている3尺×6尺(サブロク)判(丈91×巾182㎝)が漉けるようになったため、新たな版木は大きいサイズで彫るようになったのだ。

版木が大きくなれば、同じ柄でも大らかになる。その味わいは、すっきりさっぱりが好きな江戸好みともいえるだろう。

そろそろ、仕事が始まる。脇に控えて見せていただこう。

まず、襖の地紙に具引(ぐび)きといって、地色を平刷毛で引く。

胡粉に絵の具を入れ、指でていねいに混ぜ合わせる。こういう手の感覚が大切だという。色を決めたら漉し器で漉して滑らかにし、1回染めたら乾かして、もう1回。二度塗りすることでムラを消すのだ。

具引きが終わった紙を、作業台に水刷毛でぴたりと張り付ける。浮きや縒れは厳禁だ。きちんと張れているかどうか、紙ぎりぎりの高さまでしゃがみ込み、小泉さんは厳しい眼差しでチェックする。

次いで木版、雲母(きら)摺りの絵の具だ。

「雲母などの顔料に布海苔(ふのり)とこんにゃく糊を加えます。これが一番難しい仕事かな。糊の加減で艶が決まるんです」

その日の天候と、糊の具合と、水の量と。

「この3つがぴったり合うのなんて、そうそうないんです」

この絵の具も漉し器で漉し、なめらかにする。これを、曲輪の木枠に布を張った篩(ふるい)に塗り、版木の上に、ぽん、ぽん、と静かに当てる。

そして大判の紙を、版木の上に手前からかぶせてゆく。

小泉さんは、両の掌をさっと頬に当てて皮脂をつけてから紙の上に置いて、すいすいと平行に動かす。そして、ふわっと小さい平泳ぎのように手を広げる。

「これ、泳ぎ摺りっていうんです」

一度摺ったら紙を持ち上げ、再度版木に絵の具を乗せて紙をかぶせて二度摺りする。一度めは強めに、二度目はなでている感じで摺る。こうすることでムラのない、けれど木版らしいやわらかい絵の具の味わいが生まれるのだ。

そして紙を送って同じ作業を繰り返す。

江戸時代の小さい版木は版木に合った大きさの紙に摺って貼り合わせるが、江戸からかみは大判の紙に版木を送って摺るのだから、つなぎ目がぴたりと合っていなければいけない。

「これがけっこう大変で、だから版木も改良しているんです」

からかみの版木は朴(ほう)を使い、文様をくっきり出すために深く彫られている。小さい版木の場合は、張り合わせを想定して、柄の途中で切って、隣り合わせの柄とつながるように貼り合わせる。けれど、版木を送る江戸からかみで、途中で途切れた柄をぴたりとつなぐのはかなり難儀だ。

「だから私は、区切りのいいところで終わる文様の版木に変えているんです。自分で彫ることもありますよ」

より美しく、効率よく仕上げるにはどうしたらよいか。

工夫と改良をする。

それこそが伝統なのだと、小泉さんの仕事は教えてくれる。

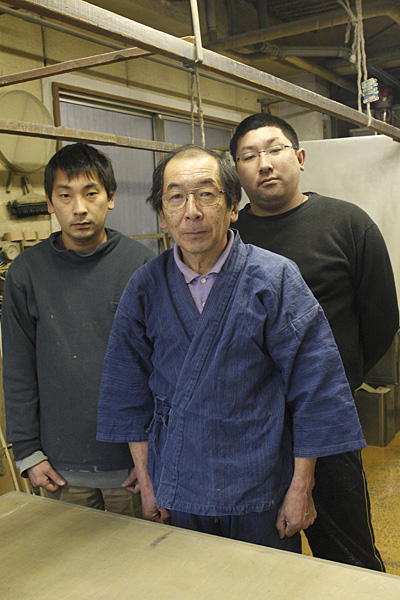

息子たちのためにも、伝統のからかみを残していきたい

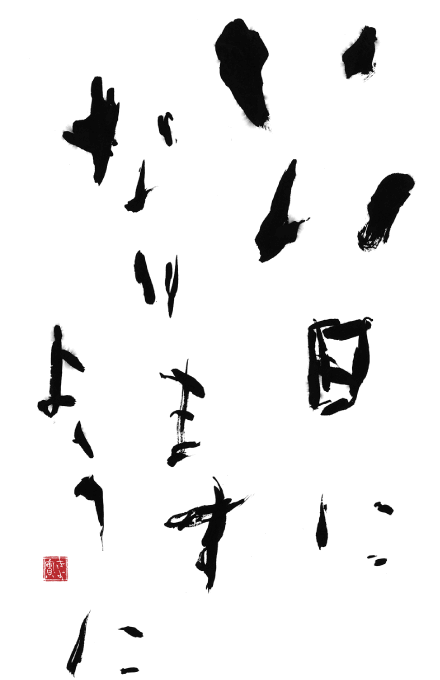

小泉さんの工房では、息子2人が後継者として仕事をしている。

その仕事ぶりは、まさに阿吽の呼吸というやつだ。

「江戸からかみは大判でしょ。1人じゃ摺れないんです。だからすごく助かってますよ」

長男の雅行さん、次男の哲推(あきお)さん。2人が仕事を継承すればこそ、小泉さんは伝統の江戸からかみの仕事をもっともっと増やしていけたらと考える。

「今、うちではおかげさまで伝統の仕事が7割を超えました。2人に跡を継いでもらったのは、そっちの仕事してもらうためだからね」

そのためにも、小泉さんは数値化できる技術はどんどんそうしている。たとえば版木の送り。実は3回ほど版木を送ったら、いったん乾かして、今度は反対サイドから版木を送って摺るというやりかたをしているのだが、作業位置は変わらないため、版木を反転させて摺ることになる。このため、反対から責めても、すでに摺った部分と出合う部分がぴたりと合うよう、きちっと測って計算して送るようにしているのだ。

「昔の職人は、なんでも勘で憶えて、体にしみついてますけど、今はそうはいかない。その分、知恵を使うわけです」

「江戸からかみは3尺×6尺(サブロク)判っていって大きい紙を使うので、1人じゃとてもできません。息子2人があとを継いでくれてるから、続けてられるんです」と幸雄さん。

伝統の仕事は勘や経験がほとんど。「だから数値化できるものは数値化します」と幸雄さん。紙と版木を採寸し、版木の送りを計算する作業中。

こうした工夫の積み重ねもあり、昨年、小泉さんは唐紙師として東京マイスターに認定された。

「平成17年にね、長崎出島の整備事業にかかわりましてね、江戸時代のオランダ商館などの復元のため、壁や天井に貼る唐紙を摺ったんですよ」

江戸時代の版木で、12枚で襖1枚になるサイズ。江戸からかみの大判サイズも、1枚1枚の色が揃ってなければ襖としてさまにならないが、小判のからかみは、12枚を貼り合わせたときにまず色調子があっていなければならない。

「このときにかなりの枚数をこなしたことで、ずいぶん仕事が身に付いたとは思います」

いまや小泉さんは、京からかみのサイズも江戸からかみのサイズもなんでもござれ。40の手習い、なれど、精進に精進を重ね、堂々たる名人になったのだ。

「いや、職人のピークは75歳くらいになってからだと思うんですよ。そのころの親父の仕事はすごかった。だから私も10年後にそんな仕事ができていたらって思うんですよ」

父の背中を見て、子は育つのだ。今は、幸雄さんの背中を、雅行さんと哲推(あきお)さんが追いかけている。10年後が楽しみだ。

唐源/小泉襖紙加工所

幕末に創業した唐紙師の工房。現在は4代目の小泉哲さんを筆頭に、働き盛りの五代目幸雄さん、後継者として頑張っている雅行さん、哲推(あきお)さんで伝統の江戸からかみづくりを続けている。木版摺りが専門だが、最近は型紙を使った更紗師の仕事も継承。江戸からかみの主戦力といえる工房だ。

中央が小泉幸雄さん、左が長男の雅行さん、右が次男の哲推(あきお)さん。

小泉さんの工房は湯島にある。近くには神田明神や湯島聖堂が。

江戸からかみの版元、東京松屋の使命

今から50年前、日本の家屋に畳の部屋が多かったときは、町内に必ず一軒表具店があって、襖から屏風、掛け軸まで、すべて手掛けていた、腕のいい表具師がたくさんいた。からかみを見極める力もあった。

「けれど、住宅事情が変わると、表具屋さんも、床材を張ったりカーテンをつったり、他のインテリアを取り込まないとやっていけなくて、いまやそっちが主流になって、江戸からかみという紙を知っている表具屋さんがとても少なくなっています」

穏やかな口調で話すのは、江戸からかみの版元である、東京松屋社長の伴充弘さん。

「戦前までは、伝統のからかみを扱っているお店はあったんですよ。だけど、戦争で版木が燃えて、みんな手を引いてしまったんです。気がつけば、いいからかみを作ろうと思う同業者がいなくなっちゃったんです。昭和30年くらいだったでしょうか」

戦前からの職人たちは、技をもちながらも、量産品しかやっていなかった。

「小泉さんのお父様の哲さんも、あれだけの腕をもっていながら、安い加工の紙ばかりやっていたんですよ」

’63年に家業に入った伴さんは、戦前、店で扱っていた和紙やからかみの見本帳を手にし、いつかまたこうした美しい紙を復活させたいと強く願った。

そして、長い準備期間を経て、’92年に新たな江戸からかみの見本帖を作成、中断していた江戸からかみの歴史を再起動させたのだった。しばらく伝統のからかみから離れていた職人たちも、見本帖づくりをきっかけに結集して組合を結成、’99には、国の伝統的工芸品に指定されるまでになった。

東上野にある東京松屋のショールーム。モダンな空間で、江戸からかみのサンプルやさまざまな使用例を見ることができる。

江戸からかみは、常に新しい用途も模索している。行灯型の照明は、江戸からかみのロングセラー商品で、柄を選んでオーダーもできる。

灯りを灯すと、木版摺りの文様がふわりと浮き上がる。

東京松屋は、4年前に社屋を建て替え、広々としたショールームを完成させた。

「昔はね、見本帖だけで商売できたんです。でも、今は実物がないとなかなかイメージできないんですね。ここで江戸からかみを理解していただいて、取り入れていただけたらと思っています」

江戸からかみを広めるため、営業活動もおこたらない。ただ、伴さんが心配していることがある。昔ながらのしっかりとした技でつくられる本襖が減ってしまっているのだ。

「本襖は丈夫ですし、ふっくらとしていて、からかみが映えるんです。私どもは最後に貼るふすま紙を扱っていますけれど、下地の本襖を提案する場所がないんです。今後は、襖の下地は本来こういうものがあるのですよということを伝えていこうと思っています」

住宅事情は変われども、いいものは必ず残るもの。そしていいものを生かすには、それに見合った基礎や土台が欠かせない。

江戸からかみを復興させた伴さんは、その発展を支えるため、表具の世界にも目を行き渡らせ、かつて私たちの暮らしの中にあった美しき紙の文化を取り戻さんと奮闘している。

「おかげさまで、江戸からかみの名前はずいぶん知られるようになりました。版元として何ができるのか、まだまだ考えなければいけないことがたくさんあります。がんばろうと思います」

東京松屋

元禄3(1690)年創業の、襖紙、壁紙の版元和紙問屋。現所在地である台東区東上野で代々和紙問屋を営んできた。戦後衰退していた江戸より伝わる伝統的なからかみの復興に尽力し、現在10軒のからかみ職人の工房とともに江戸からかみづくりを続けている。

全国の襖、壁紙の専門販売店への卸売のほか、施主への直販も。文化財の襖、壁紙の復元やその工事も多く手がけている。

東京松屋社長の伴充弘さん。江戸からかみ復興の立役者だ。

2007年に建て替えられた社屋の外観。創業元禄3(1690)年、代々紙を商ってきた。