オンラインマガジン-日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。

選・文:田中敦子 撮影:SAJI(EPLP)

見事なはさみ、東京・葛飾にあり

増太郎裁鋏製作所の事務所内には、はさみのステンドグラス。男性的な工場の中の彩り。

幼いころ、はさみのハンドルの輪っかにぎこちなく指を入れて、開いたり閉じたりしたっけ。大人の使う大きな裁ちばさみは重くって手にくい込むようだった。その重い道具で足の爪を切る父は、カッコいい〝刃物使いの達人〟に見えた。

「昔は、ひとつのはさみでなんでも切ってましたよねえ」と増太郎裁鋏製作所の岩田仁男さんは、さまざまな用途のはさみを見せつつ笑う。きりっとした精悍な容姿の仁男さんが、今は工場を取り仕切るが、創業者である父親の増太郎さんも、86歳という高齢ながら、現役で仕事を続けている。他に熟練の職人さんが二人通いできている。鋼を扱う仕事ゆえ、誰もが黒く染まった指先をしている。工場は、映画『男はつらいよ』で知られる葛飾・柴又近く、金町という土地にある。近くには、柴又と金町をつなぐ京成線の単線がのどかに走る。

こちらのはさみに出合ったのは、そう古い話ではない。5年ほど前だろうか。ある展示会でひんやりと光を放つ総みがきのはさみに出合い、目を見張った。なんて、きれい!切れ味なんて考えもせず、その美しさに見惚れての買いものだった。

だから、使ってみてびっくりした。これまで使っていたはさみとは全然違う。切れ味はもちろん、手にしたときの重みのバランスがいいし、手の当たり加減もいい。はさみって、使っているうちに手のどこかに当たって痛くなることがある。その予感がない。それに、ネジの動きが軽やかで、しゃきーんと気持ちいい切れ味なのだ。

こんなはさみが、日本にあったのだ。

刀鍛冶技術が支える日本の裁ちばさみ

日本のモノづくりの多くは、明治維新というミソギを受けた上で今がある。特に、武家社会から四民平等の世に変わることで、たくさんの職人さんが打撃を受けた。たとえば、武士の象徴である刀が必要でなくなった。さあて、大変。しかし、いつの世も〝ピンチはチャンス〟と機転をきかせる人がいる。

維新に先駆け、鎖国が解かれて欧風文化がどっと押し寄せてきた幕末日本。ラシャと呼ばれる洋装用の厚地ウール素材の導入とともに、仕立業も誕生したが、そのラシャを裁つラシャ切りはさみが日本人の手には重く使いづらいものだったらしい。そこで、日本人に使いやすいよう改良したのが、刀鍛冶職人だった吉田弥十郎、通称弥吉(1859年生まれ)。農具などを作る野鍛冶の家に生まれた弥吉さんは、12歳のときに刀鍛冶の弟子になったが、まもなく明治維新。廃刀令で刀が作れなくなったが、せっかく身につけた技術、これを生かして日本ならではの裁ちばさみを作ろうと思い立ったのだ。

「一本の鉄を打ち伸ばす〝総火造り〟という刀鍛冶の技法で、日本人に使いやすい裁ちばさみを造り出したんです。いまも裁ちばさみを作っている家の多くが、弥吉さん系なんですよ」

日本の刃物技術は世界に誇れるもの。実は、海外ブランドが扱う高級品には、日本製も多いという。歌舞伎や文楽の狂言にも、お家の宝刀を巡る騒動が多いように、刀は武士の命。宝刀はすなわち美であり、切れ味である。その要望に応えてきた刀作りの歴史が、日本の刃物を磨き上げたのだ。

増太郎裁鋏製作所も、弥吉系の流れをくむ。素材はステンレスになったが、熱して叩いて、冷やしてはまた熱して叩き、素材を鍛えて刃を作る刀の技術は、変わらず受け継がれているという。

後発メーカーゆえの品質への情熱

しかし、会社そのものは、仁男さんの父・増太郎さんが創業した後発のメーカーだ。

両親を早くに亡くした増太郎さんは、つてを頼って千葉県松戸市の裁ちばさみ工場で修業後、独立。最初は農家の納屋からのスタートだったという。が、時は高度成長期。作れば売れるという時代だったが、新参ということもあり、最初は荷解き用はさみなどを作っていたという。

「弥吉さん直系の老舗のブランドメーカーがありがたがられましたからね」

その分、対応の早さや質、品数で勝負して、実績を積み上げていった。若い会社であることが、幸いもした。

「東京のはさみ屋さんで、ステンレスを最初に取り入れたのはうちでしょう。ペーペーだから新しいことやらなくちゃいけないでしょ。でも、鉄より時間がかかるし、新しい設備もいるし、けっこう大変だったようです」

はさみは錆びるものという常識が、ステンレスの導入により変わってきた。医療用や食品用は、衛生面からも、いちはやくサビないステンレスばさみを使うようになったという。そうした需要により、増太郎のはさみは、もっと使いよいよう、切れ味いいよう、研鑽を重ねていく。また、多品種作るという対応のよさから、はさみを使う職人さんからの依頼も増えていった。つまりプロユースのはさみを多く手がけるようになったのだ。

「職人さんは、道具にうるさいですからね。手に当たるよとか、文句もきます。それだけ手の感覚が鋭いんですよね」

そのために、ハンドルの輪の形や手当たりにも工夫を凝らし、長時間の作業でも使いやすいよう、作業に合った持ち手と刃先の重さのバランスを考えた。

「たとえば、作業台に置いてはさみを滑らすようにして布を切る男物の服地には、刃先が重いものが使いやすいんです。で、布を浮かせて切る軽い女性用の布地なら、ハンドルが重いほうが使いやすい、という違いがあるんですよ」

また、裁ちばさみの場合は、布の流行に合わせて切れ味も変える。ストレッチ素材やシースルー素材などで研ぎ加減を変えていくのだ。耐熱素材や防弾素材など、切れにくい新素材が登場すれば、それに対応できる刃を磨ぎ出して作り上げる。

「もう、いたちごっこです。さらに切れない素材が出てくるんですから(笑)」

なるほど、こうしたプロの難題をクリアしてきた負けん気の強い職人魂がベースにあるからこそ、増太郎のはさみは、家庭用のはさみでさえも、驚くような切れ味を持っているのだ。納得、納得。

採算度外視の手の掛けようは感動的

いや、納得するのは早すぎでした。

おうかがいした日は、残念ながら鍛造や熱処理など、火を使う仕事が終わったばかりで、ダイナミックな作業を拝見することは叶わなかったけれど、研磨や仕上げの仕事を見るだけでも、いったいどれだけ手をかけているのかと気が遠くなるほど、細かい作業を繰り返していることに、驚かされた。

「はさみ作りは、大きく分けると三つの作業に分かれるんです。まずは、鍛造または火造りで、形を作りつつ、鋼の分子密度を上げる工程。次は、熱処理または焼き入れと言って、鋼に硬さと粘りを加える工程。ここで刃持ちのよさが決まるんです。最後が研磨で、刃先を鋭くし、全体の形を整え、表面を美しく磨きます」

ハンドルと刃は固さの違う鋼を使うため、溶接して一体化する。 溶接後、熱処理前に手に合うよう形を調節する作業。熱処理後は鋼が固くなるので、形を変えにくいのだ。

やはり熱処理前の鋼が柔らかい状態で、ネジ穴を空ける。この穴が適切な位置にあることで、ぴたりと刃が重なり合うのだ。

磨きをかける作業。だいたい5段階に分けて、鏡のようになるまで磨く。美しく、錆びにくい仕上がりになる。

これは3段階分だが、右から左へと、徐々に艶が高まっているのがわかる。

ハンドルの内側にベルトを入れて、バリなどをとりのぞき、手当たりを整える。

ネジの締め具合ではさみの性能が変わってくる。単純なようで難しい。仁男さんはオリジナルのネジを考案、でべそにならないすっきりとしたデザインで、しかも緩みにくいという。

さまざまな刃の形がある、刃型。これを使って型打ちする。

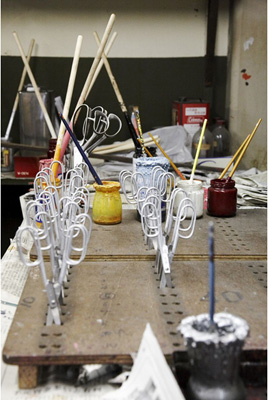

ハンドルの塗装作業をする場所。メラミン樹脂で塗装して、約70℃で45分かけて焼き付ける。

また、作業の随所で、刃のひずみの微調整を繰り返している。はさみの仕組みって、ご存じだろうか。実は深く考えたことがなく、せいぜい開いて閉じるときにすぱりと切れる、程度。

「開いたときにはわずかに二枚の刃の間に隙間が生まれ、閉じるときに刃が重なることで切れる仕組みになっています。また、右刃は動かさず、左刃を親指で動かして切っているんですよ。だから、刃のひずみは命取り。これを最後まで微調整し続けるんです。そして、刃を止めるネジの締め方も重要なんですよ」

私が使っている増太郎のはさみのネジは、使い始めより少し緩めになってきているのだが、それゆえに動きが滑らかで、刃が重なる時はしっかり締まる感じがして、とても使いやすい。ああ、これが技なのだ。

「最初は少しきつめに締めて、使ううちに滑らかになるよう考えているんです。かなり微妙に締めてますから、自分でねじ回しを使って締めたりはしないでくださいね」

了解です。

ところで、それこそはさみにはピンからキリまでさまざまある。100円ショップで買えるものも。その差は、見ればなんとなくわかるのだが、しかし何かが決定的に違う気がする。

「うちではひとつひとつ型取りしてから鍛造していきますが、安いものは、鋼板の段階で熱処理して柔らかくしたら、流れ作業でばんばん型抜きしていくんです。量産できるから、コストも下がります。つまり使いやすさや切れ味を求める作り方ではないわけです」

だけど、と仁男さんは言う。

「そうやって作りながら、わかりやすいところだけきれいに仕上げている、見かけ倒しのはさみもあるんです。それが結構高い値段で売られているのは情けないですよね」

ネジの下に〝増太郎〟の刻印を。

このところ、増太郎のはさみの中では、家庭用のはさみの売れ行きが伸びているという。いいものを求める消費者が育ってきたのだろう。もっとピッチを上げて作れればよいけれど、生産がなかなか追いつかないのが現状だ。

「スピードを追い求めると、製品の質が落ちちゃうんです。もうだから、スピードじゃないって腹をくくってます。プロユースのはさみの切れ味を知っているから、それを家庭用でもキープしていきたいんです」

今必要なのは、ブランドではないと、改めて思い知らされる。妥協しない品質への追究こそ、使い手を惹きつける力になる。超情報社会の今、評判はまさに千里を走るからこそ、手抜きが命取りになるのだ。

余談だが、私が増太郎のはさみを父に自慢したところ、「前に買ったいいはさみがある。あれも切れ味いいんだぞ」と、愛用のはさみを持ち出してきた。それに打ち込まれた刻印を見て、私はにやっと笑った。なんとそのはさみも、増太郎印だったのだ。

【株式会社増太郎裁鋏製作所】

1948年創業。初代の岩田増太郎さんは、「総火造り」の裁ちばさみを考案した吉田弥十郎系の親方のもとに弟子入り後、独立。裁ちばさみを始め、食品用、医療用、アパレル用などのプロユースのはさみから、家庭用のクラフトばさみやキッチンばさみまで手がける。その切れ味と使いやすさには定評がある。

左は岩田増太郎さん(1924年生まれ)。右は息子の仁男さん(1956年生まれ)。年季の入った機械が並ぶ工場内だが、勘と経験で判断する部分が多く、また仕上げは念入りに手作業で進めている。採算度外視で手を掛ける姿勢が、よいはさみを生み出しているのだ。

昭和28年に金町に移転。そのときからの建物は、昭和の匂いがする懐かしい風情。