2010年5月2日

オンラインマガジン-日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。

選・文:田中敦子 撮影:SAJI(EPLP)

現在、三橋工房を守るのは、三橋京子さん。五代目の三橋榮三さんのとき、当時人気だった沖縄の紅型を東京風にアレンジできないか、という話が持ち込まれ、そこから、三橋工房独特の型小紋が始まったという。

江戸時代に花開いた、さまざまな型染め

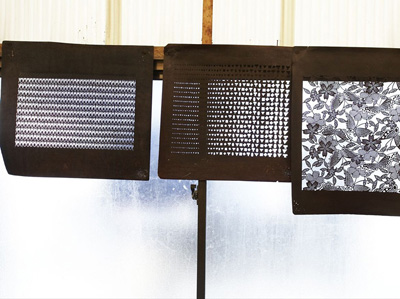

橋榮三氏が遺した柄見本帳〝絵刷り〟。三橋工房にはこうした柄が約2万点ストックされているという。

これまで染めてきた布の端切れをスクラップした染め見本帳。同じ柄でも、今はもっと大柄にしていたり、色調をグレイッシュに沈ませたりと、アレンジしていることが分かる。

「染め布は、織物よりも、気安くて身近な感じがする。

経糸、緯糸の規律におのづから支配される織り物と異なり、自由闊達に柄を表現できるからかもしれない。中でも型染めは、和紙に彫られた柄を、布の上に繰り返し染めていく。その周期性の面白さ、心地よさ。町人文化が花開いた江戸時代に、この型染めが大きく発展した。

型染めの筆頭はやはり江戸小紋だろう。遠目には無地に見える単色の小紋柄は、まず武士の裃を染め抜いた。武士の間では、家紋のように厳密に柄が決められたけれど、これが町人たちに広まると、遊び心満載の柄が生まれでる。福良雀が描かれたり大根とおろし金だったり、牛若丸と弁慶を思わせる絵解きの柄だったり。町人の洒落心が大いに発揮されたのだ。

この型染めの技術は、インドから渡来した更紗を日本的にアレンジした和更紗や、琉球王朝の王族の衣裳を彩った紅型にも発展、さらには、藍による型染め浴衣である長板中型へと極まっていく。

長板中型は、布の両面に同じ柄を染める難しい技法だ。というのも、ただ両面染めなのではなく、表と裏の柄がぴたりと重なることで、染め抜かれた白地が冴え冴えとする。かつて三橋工房は、この長板中型を専門に型染めを手がける工房だった。五代目の三橋榮三さんのとき、当時人気だった沖縄の紅型を東京風にアレンジできないか、という話が持ち込まれ、そこから、三橋工房独特の型小紋が始まったという。

型小紋の家に嫁ぎ、型小紋の職人へ

【作業工程-1】型付け用の米糊とヘラ

【作業工程-2】ヘラで糊を置いて型付け

【作業工程-3】型をはずし、次に送る

【作業工程-4】順繰りに型を送り、約12mの反物に型付けをする。糊を置いた青い部分が最終的には白く染め抜かれる。地染め部分が多い柄は〝地抜き〟と呼ばれる

現在、三橋工房を守るのは、三橋京子さん。

京子さんの手元には、榮三さんが晩年に製作したという型見本〝絵刷り〟や染め見本帳が多数ある。江戸時代よりの柄もあるし、明治大正期のもの、また榮三さんが自ら考案した柄もある。小紋柄、紅型風、更紗風、浴衣、付け下げ、絵羽、振り袖・・・。実に多彩な仕事ぶり。

「こうして、注文がとれるようにしてあるんですよ。ああ、これはずいぶん売れた柄ですね」

と京子さんは懐かしそうにページを繰る。

実は京子さんは、榮三さんの娘ではない。「大学を卒業したばかりの夫と結婚して」つまり榮三さんの長男のお嫁さんなのだ。

京子さんの実家もまた染め物に関わっていたこともあり、結婚当初は

「こういう伝統の仕事にかかわれたらいいなとは思ってました。といっても、主人の手伝いができればいいかな、という程度でしたね」。

工房ではたくさんの職人が働き、染めれば売れる、そんな時代だったという。

が、10年後のある日、ご主人が急死。

「風邪ひとつ引かない丈夫な人だったのに、突然倒れて」。

京子さんが、ご主人の代わりをつとめることになる。

二人の子育ての真っ最中、世間では着物離れが始まり、工房の職人もぐっと減っていた。

しかし、そこで決意をした。型小紋の技術を身につけよう、と。

当時、榮三さんはもう80歳に手が届く年齢。

「義父は本当に職人気質で、技術も素晴らしかったんです。私は義父を型小紋の職人として全うさせてあげたかったんですよ」。

しかし、30歳過ぎてからの遅い職人修業。

「義父に〝私もやりたい〟と言ったら、小さな板とヘラを渡されました。〝ヘラ習い〟をしろって」。

型小紋の工程の中でも、要となる糊置きの作業。反物一反分を12mもの朴材でできた長板に張り、そこに型紙を載せ、ヘラで防染糊を置いては、型を次に送る。

「まずはヘラを手首で返せるようにしないと、作業ができないんで、その練習です。〝こうやるんだよ〟って最初に教えてはもらいましたけど、あとは自分でやるしかないですよね」

子供たちが寝ついたあと、毎日繰り返しヘラ習いをした。

「しばらくして、〝実際にやってみろ〟って言われて」。

しかし、反物の上での作業はたやすくない。

「昼間にやるくらいじゃ追いつかないんです。だから、夜、職人さんたちが帰った後、板場(糊置きする作業の部屋)の電気をつけて、ずいぶん練習しましたね」。

夜中、榮三さんがトイレに起きて、灯りに気づく。

「〝お前、なにやっているんだ〟って。そんなときは、〝寝られないから〟って、言い訳するんですけど」。

体を壊すからやめなさい、と心配されたが、

「でも、やりましたね。だって、そのくらいしないと体が覚えませんから。それに、自分で何でもできれば、一人になっても怖くないですし」。

だから、全工程を身につけた。

「ずいぶん失敗もしましたけど、それで覚えたことも多かったですねえ」。

長板中型の技術と、現代的な色彩センス

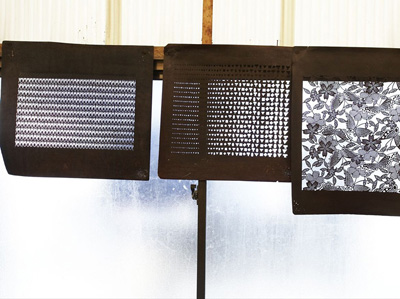

型染めに使う型紙。専門の職人が手がける。10反も型付けすれば使えなくなるという消耗品なのだ。こうした裏方の職人もまた数少なくなっている。

浴衣に似合いそうな下駄。トロピカルな色調の鼻緒は素足に似合いそう。 握りばさみ柄の足袋。普段着着物に合わせたい。

三橋工房の板場は、女性の仕事場らしく整然と明るい。現在、職人は京子さんともうひとりがいるのみだ。小さなヘラを持ち、青く着色された米糊を型の上に置いていく。

「うちのヘラは、ドテベラ(または出刃ベラ)っていって、長板中型に使うものなんです」。

型付けは今も勉強中だと、京子さんは言う。

小柄、大柄、動きのある柄など、型によっても癖が違う。気温や天気によって糊の使い勝手も変わる。総合的に判断し、米糊の固さを調整しなければいけないし、糊の固さでへら使いも変わってくる。

「義父は名人でしたね。私が始めた頃には、もうめったに型付けはしませんでしたけど、やればすごかった。ヘラの運びや持ち方がもう違うんです。世の中には知られていなかったけれど、腕はかなりのものでした。最近は、当時の義父の教えがよく甦ります。もっと聞いておけばよかったって思いますよね」。

かつての日本には、こうした知られざる名匠が多く存在していたのだ。

「今、型付けしているのは父が描いた図案を型紙にしたものです。いい秋草でしょ」。

厳しい人で、家族のだれもが、彼の前では膝を崩せないほどだった。が、歌舞伎を愛し、三味線をたしなむ粋な江戸っ子。

「晩年は、板場の仕事ができなくなったので、日本画の先生を呼んで絵を習い、型の図案を考えていたんです。着物の柄は、遊び心や色気がないと描けませんよね」。

遺された絵刷りや染め見本とともに、榮三さんとの日々は、京子さんの大切な財産となっている。

ところで、三橋工房の糊置きは、二度重ね。そのほうがしっかり糊が置かれて万全の防染となり、白く染め抜かれた部分がくっきりと出る。これは、他所がまねようと思ってもなかなかできない秘伝の部分。

「どうして上手にできるの?って聞かれることもあるんですけど、うちはずっとこれでやってきてますから」

と笑う。

そもそもは長板中型という柄が表裏一体になる高度な重ね技を手がけてきた工房の、面目躍如たるところだろう。こうしたこだわりは目に見えないが、語らずとも伝わる存在感を醸し出す。

技術は昔のままだが、明らかに変わっているのは、色使い。染め見本を眺めていると、ああ懐かしいなあと感じる。昭和の匂い。母の着物箪笥を開けたときにこぼれでる色調だ。

「色は時代時代の好みがありますよね。だから流行の場所に行ったり、街を歩く女性の服装をチェックしたりしてますよ」

柄行きの多くは、伝統的なモチーフだが、多少の大小や配置に変化をつける。そんな柄を現代の色で表現すれば、とりもなおさず今の顔になるのだ。

「しばらく埋もれていて、また見直す柄もあるんです。握りばさみの柄は、工房を訪れたフランス人のかたが見つけ出して気に入ってくれたもの。柄自体は江戸生まれで、以来人気の柄なんですよ」。

握りばさみは、日本特有のはさみの形。でもずらりと並べると、チューリップや魚にも見える可愛らしさ。江戸時代の人って、ほんとうにセンスがいいと思う。

水を求めて、戦後は江戸川区が型染めの中心地に

【作業工程-5】型付けの糊が乾いたら、呉汁を刷毛で塗る〝地入れ〟を。染めの前段階でこの作業をすることで、染料がしっかり布に定着する。この柄は貝尽くし。青い糊置き部分が多く、仕上がりは白場の多い〝地白〟になる。

【作業工程-6】座敷での色差し作業。楽しそう!と言えば、「こういう大きい柄はいいんですけど、細かい柄だと遅々として進まなくて、根気がいるんですよ」と。確かに。

【作業工程-7】色は全体像を頭に描いて、あとはバランスよく、自由に。この作業がすんだら、あとは蒸し上げ、水で糊や余分な染料を洗い流して、仕上げてゆく。

「今日はいい天気なんで、外に干した反物に地入れしますけど、いいですか」

と京子さん。

型付けした反物は、糊が乾いたら板から外し、伸子と呼ばれる竹のヒゴで反物を張って干し、大豆粉と麩糊を水で溶いた呉汁を刷毛で塗って色止めの下地を作る。染めを施す前のひと作業だ。前もって地入れすることで、染料がしっかりと定着するのだ。

「最近、天候が不安定でしょう。天気がよいと思って干すと、急に雨が降ってきたり。目が離せません」。

晴れた空、反物が一反、物干に結ばれたさまは不思議と懐かしい。

浴衣の染めは、江戸時代には神田あたりが中心で、歌川広重の『名所江戸百景』の「神田紺屋町」では、青々と染められた浴衣が幟よろしくたなびく様を見ることができる。

染め物は、蒸して染料を定着させた後、防染の米糊を落したり余分な染料を洗い流すなど、仕上げに水を求めるため、染め場は川の近くに自然と集まる。隅田川もしかり。三橋さんの工房がある江戸川区に浴衣や小紋の工房が多く集まったのは戦後で、東京大空襲の被害を受けた本所や向島など隅田川周辺の工房が、水を求めて荒川近くに移転してきたからだ。

三橋工房も、榮三さんの代に、本所からここ江戸川区の西小松川に移転してきたのだった。かつては反物を川に晒す風景をそこここで見ることができたのだろう。しかし今は昔で、川沿いにも街にも高速が走る。それでもまだまだ雑草が生えた空き地や路地があるせいか、こうした伝統的な仕事もなじみ悪くは感じない。

さて、外で二度地入れをして乾いたら、工房に反物を戻して地色を染める。そして、その上から色を差していく。色差しは座敷での作業。壁面に木製の建具をしつらえ、ぐるりと大きな輪の状態に反物が掛けられている。限られたスペースでも作業ができるよう反物を輪転させながら順次色挿しできるよう考えられた賢い設備だ。

京子さんは小さい刷毛を使い、大きな椿の花にさっさっと色を加えていく。どの場所に何色を差すか、決まっているのだろうか。

「色の組み合わせは自由。これは浴衣なんですけど、一反バランスよく色を入れればいいんです。だいたい頭に入っていますね、仕立て上がったときに色が片寄らないような感じで」。

つまりは、同じ柄でも一点物の魅力があるわけだ。

縁が縁をつないで、今がある

こうした着物や帯の仕事が本来の三橋工房らしさで、榮三さんの存命中は、他のものを手がけることはまずなかった。しかし榮三さんが89歳で亡くなると、京子さんは〝どうしよう、このまま続けていけるのかしら〟と大きな不安に襲われた。

「でもね、何軒か問屋さんが助けてくれたんです。また、しばらくして仕事仲間から、〝三橋さんはいい仕事してるんだから大丈夫〟って、デパートでの実演販売の仕事を勧められて。そうですね、デパートの職人展にはずいぶん出ましたね」

この経験が、京子さんの仕事に変化をもたらした。

「職人展に出るようになって、お客さまの声をダイレクトに聞けるようになったでしょ。意見をいただければそれをまた生かせるし、褒められれば自信にもなります」

そして、使い手の声から時代を感じ取り、高額商品ばかりではいけないと、着物や名古屋帯に比べてかなりリーズナブルな価格設定で、リバーシブルの半幅帯を作って並べることを思いつく。これが人気を呼び、セレクトショップやギャラリーのオーナーたちの目に留まった。いずれも女性オーナーで、確かな技術で現代的な色柄を形にする京子さんの仕事に共感した人ばかり。

こうしたよい出合いが重なるほどに仕事のフィールドが広がり、京子さんもまた、呉服だけにとらわれない型小紋のありようを考えるようになっていったという。

京子さんが本格的に型小紋の小物作りに取り組むようになるのは、8年前に始まった「えどがわ伝統工芸産学公プロジェクト」の存在が大きい。東京都江戸川区の伝統工芸者と美大生が組んで、現代の暮らしに即したグッドデザインの伝統工芸品を作ろうという試みだ。区からの呼びかけに京子さんは手を挙げ、プロジェクトに加わった。

実は今回のセレクトも、このブロジェクトから生まれた日傘を目にしたのがきっかけだった。なんて見事な染めを使った素敵な日傘!と驚いたのだ。

「プロジェクト初年のヒット商品で、よく売れましたねえ」

三橋工房の染めは、色の調子がとてもいい。

そして、量産プリント技法では叶えられない、ふくよかな立体感がある。手間ひま掛けた美しさは、おのずと人の心を捉えるのだ。

それにしても、京子さんの手がける商品は、良心的な値段設定だ。

「小さい規模でやっていますから、損はしない程度に、できるだけ価格を抑えて、多くの人に使ってほしいんですよ」

とからりと明るい笑顔で言う。

大変な時期もあったけれど、今こうして仕事が評価されて、企画展や取引の話は途切れることがない。

「人間、頑張るときに頑張れば、なんとかなるのかな。やめるのは簡単ですけどね、こうして続けてきてよかったと、つくづく思うんですよ」

【三橋工房】

創業は江戸寛政年間という歴史ある染め工場。六代目になる三橋京子さんは1946年生まれ。’68年に三橋家に嫁ぎ、’78年より五代目三橋榮三のもとで修業。江戸よりの型小紋の技法に沖縄紅型の華やかな色彩を取り入れた、独特の作風で知られる。江戸川区無形文化財。

型小紋職人の三橋京子さん。明るく前向き、そして柔軟な心の持ち主。だからこそ伝統的な技術を守りながら、現代的なアイテムを提案していけるのだろう。

2011年3月

秩父銘仙/新啓織物

「明日は全国的に寒波襲来。都内も積雪のおそれあり」。

天気予報をチェックして、少々不安になった。東京から特急で一時間半弱とはいえ、山深い…

続きを読む

2011年2月

江戸からかみ 唐源/小泉襖紙加工所、東京松屋

その日、江戸からかみの唐紙師・小泉幸雄さんは、ちょっと高揚した口ぶりで話し始めた。復元に携わった浜離宮恩賜庭園・松の御茶屋が昨年末に完成…

続きを読む