オンラインマガジン-日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。

選・文:田中敦子 撮影:SAJI(EPLP)

青々とした田畑や野山が広がる道を車で走る。

陶器店が連なり、陶器市の開催でも知られる益子の中心地、城内坂の賑わいを抜ければ、あとは濃厚な緑の風景。訪れるたび、この地のやわらぎに心も体も息をつく。

益子の陶芸家・鈴木稔さんの工房は、そんな益子の自然に抱かれた奥深い場所にひっそりとある。車から降りると、草いきれが匂い立つ。敷地内には、住まい、工房、ガス窯のある収蔵庫などが建ち、周囲に木々が生い茂る。鳥のさえずりがこだまする。

鈴木さんの作品には、都内のとあるギャラリーで出合った。益子焼特有の柿色をしたオーバル型の鉢で、幾何学文様が洒落ていた。益子らしさと、らしくなさ。そのバランスの妙に心魅かれた。その柄は型を使ったものだという。器もまた、轆轤ではなく型取りしたもの。私の中では、型というのは簡便なもの、プロダクト的なもの、というイメージがあったのだが、どうも匂いが違う。今回の訪問で、その理由がわかった。

大学の陶芸サークルから始まった作陶

益子焼でまず思い浮かぶのは、民藝作家の濱田庄司の作品だろう。昭和初期に誕生した堂々と大らかで、素朴でありながら品格や知性を感じさせる作風は、江戸の末ごろから雑器をつくり続けてきた益子焼に大きな刺激を与えた。今では益子焼の古典みたいな存在になっているけれど、当時は斬新な存在だったのだ。思うに濱田は、益子に二つの種を蒔いた人。一粒は、民藝的な焼き物を根付かせた。もう一粒は、益子を作家志向のつくり手が力を発揮できる土地にした。今も、濱田同様、よそからやってきて築窯する作家が後を絶たない。鈴木さんもまた、そんな作家のひとりだ。

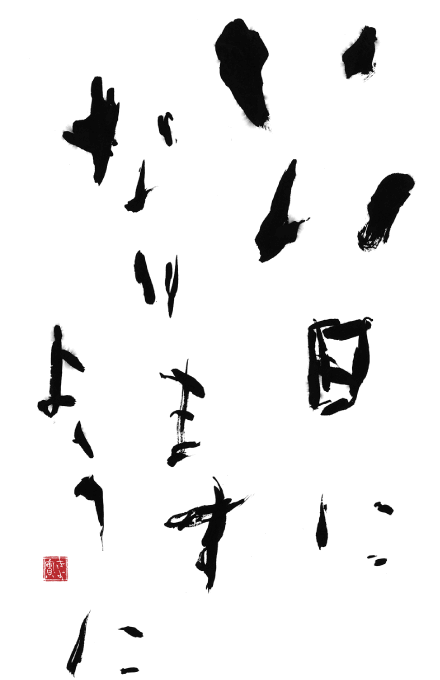

工房の棚には、さまざまな石膏型が並んでいる。これらで器をかたどっているのだ。焼き物といえば轆轤と思いがちだが、鈴木さんはあえて違う道を選んだ。

「濱田風の益子焼はみんなやってるでしょ。それはほかの人にまかせて、自分は益子の土を使って、違う表現をしたいという気持ちが最初からありましたね」

工房内に並んだ、作品。実用的な器が中心だが、静かな存在感があり、オブジェのような気配も。

学生時代の陶芸サークルが作陶歴のスタートである鈴木さんだが、今日に至るまで紆余曲折あった。学生時代にすでにプロ的に作品を売ることができる実力だったこともあり、就職など微塵も考える事なく陶芸家の道を選んだ。卒業後は、バイクで日本全国の窯場を巡り、24歳のとき、益子に移り住んだ。

「益子にきた当初は、益子の土や釉薬は眼中になかったんです。というのも、大きな製陶所用の量産品しか見てなかったから。でも、昔の益子焼の土や釉薬を見るとすごくいい」

そうした本来の上質な原料は、益子で暮らしていれば自然と目に入る。

「自分が気づかなかっただけで、実はとてもいい釉薬と土がある土地だということがだんだん分かってきたんです。土は工事現場なんかからも掘れるし、そういうのを片っ端からとってきて、焼いてみたら、それがすごくよかったんです」

当時の鈴木さんは、益子の陶芸教室で教えながら、製作をしていた。バブルのまっただ中で、つくれば売れる時代だったという。しかし、28歳のとき、壁に突き当たった。

「このままやっていても、一線の作家にはなれないと」

修業らしい修業もしていない。そこで、かねてより憧れていた益子の陶芸家・高内秀剛氏に弟子入りすることになる。高内氏は、作風も人柄も豪快で創意に満ち、修業の4年半は陶芸家・鈴木稔の新たな礎となる充実の時間となった。それだけに、影響も大きかった。

「独立後も、高内の弟子、ということがついてまわったし、確かに作品にもその感じがあって、あがいた時期がありました」

割型での製作は自分らしさを追究した結果

割型での器体のつくり方:たくさんの石膏型。200以上あるが、よく使う型は決まってくるという。

石膏でつくった割型に陶土を貼る。

3パーツでできている片口。バラバラの状態。

濱田でもなく、高内氏でもない、鈴木稔としての作品。

その突破口のひとつになったのが、型だった。

「早い時期から、轆轤をやりながら型での製作もしていたんですが、きっかけはありました。この四角い向付なんですけど」と鈴木さんが取り出してきたのは、外はぴしっとした面で、中は指でおさえつけたような柔らかさがある小鉢。

「これがすごくよくて、どうやって作るんだろうと思ったんだけど、教えてくれる人はいないし」

独学で型を学び、試行錯誤した上で、パーツを組み合わせる割型にたどり着いたという。欲しい形を粘土でつくり上げて石膏型をとり、いくつかのパーツに分けて板状にした陶土を張り付けて指で内側を整え、型に入った状態で合体させて乾かす。作業の実際を見て、型のイメージがひっくりがえった。量産の技法であるはずなのに、なんと手間のかかること。石膏型づくりに手間がかかることもあり、同じ型はいくつも作らないから、いくつかの型を繰り回しながら、型から外せるまでの乾燥を待ちつつ、何種類かを平行して製作してゆく。つまり、ばんばん型取りするような量産体制の対極にある作業なのだ。轆轤のほうがよっぽど早い。

「ええ、轆轤のほうがよっぽどたくさんできますよ。でも、数つくることにあんまり興味がないんです。だから原型も轆轤ではつくっていないんです。よくみると丸いものでもゆがみがあるはずです」

(左から順に)(1)3パーツを合体させる。(2)内側を指で押さえて整える。(3)型から外したら、乾燥させた後に素焼きをする。

型絵つけの技法:型紙を当てて外枠に沿って筆でなぞり、パターンを置いていく。 だから、同じ柄行きでも、柄の配置はひとつひとつ微妙に違っている。

釉薬を掛けない部分はロウでマスキングする。この作業のあと、釉薬を掛け、窯で焼く。2色使いの場合は、釉薬を掛けたところをロウでマスキングして、次の釉薬を掛け、窯で焼く。色数が多い作品は、この作業を繰り返している。

工房裏手に築かれた薪窯。無地釉にして釉薬の流れの面白さを景色にする。火に仕上げを委ねる焼締めにも似た、鈴木さんならではの試みだ。

土づくりにも手を掛けている。普通、専門店で扱っているものは、陶土を水の中にいれて不純物を取りのぞく、水簸(すいひ)という工程がほどこされている。しかし、「水簸した土には味がないんです」という鈴木さんは、自分で土を掘り起こし、手作業でゴミや石つぶを取りのぞく。そうすることで、本来の益子焼らしい素朴な土になる。

文様を型でつけるのも、個性を模索した中で生まれたもの。

「筆での絵つけもけっこう上手なんです(笑)。でも、なにかちがう」

そこで出合ったのが、素焼きした器体に、型抜きクッキーみたいな紙のパーツを当て、柄を描いていく方法だった。ステンシル的な型で量産するのではない。ひとつひとつ、きっちり線を描き、釉薬一色ごとに、色をつけない部分はロウでマスキングし、焼成を重ねるのだ。量産どころか、なんという手間ひま。

「ひとつデザインが決まれば、二人の女性スタッフがやってくれますけれどね。彼女たちは手早いですよ」

線を描きながら、鈴木さんは笑う。とはいえ、手間には変わりない。

「量産という回路が僕の中にはないんですよね。だから、手間がかかった分、価格にのせることもしませんね」

それでもきっと手にとる人が、違いを感じてくれるはずだと、鈴木さんは考える。

この型絵の仕事はガス窯を使っているが、実は、鈴木さんの工房敷地内には、3年ほど前に完成した小振りな薪窯もある。ここから生まれる作品が、また味わい深く、料理映えも抜群にいい。

「益子焼では、薪窯で器を焼くときには、灰の影響を受けないよう鞘に入れてガードしているんです。灰がかぶって生まれる釉薬の流れは失敗作になっちゃいますから」

ところが鈴木さんは、その釉薬の流れこそ、偶然の景色で魅力的だと考える。

「ガス窯の仕上がりは均質なので、窯入れでだいたい作業が終わるんですが、薪窯は、窯のどの位置に置くかで表情が変わるから、そこを考えるのも作業のひとつ。窯を開けるまでが楽しみですよね」

年に4、5回焼くという薪窯の作品は、毎回が実験で、失敗作も出る。でも、それを上回る面白さ。柿釉、飴釉、黒釉、糠白釉、並白釉、青釉、灰釉。こうした益子独特の釉薬が、端正な器体の上で、さまざまな表情を見せる。どれも益子の衣をまとっていながら個性豊かで、モダン。北欧の焼き物を思わせるところもある。

「2年前にデンマークに行って、そこで製作を経験したことも、作品に影響していると思いますね」

最初に、濱田庄司は益子に二つの種を蒔いた、と書いたけれど、鈴木さんは、この二つの種が新たに結びついた、ハイブリッド種かもしれない。作家を歓迎する開かれたこの土地では、たやすく他の産地の土も手に入るから、ことさら益子焼を意識しないつくり手も多い。けれど最近の益子では、土地の土、釉薬に魅せられ、地の恵みを生かして作品づくりする若手作家も増えている。40代後半の鈴木さんは、年齢といい、作風といい、その旗手たる存在に思える。

鈴木さんが古い益子焼を取り出してくる。灰色した薄づくりの杯台。

「これ、明治くらいのかな。こんな薄いものもつくっていたんですよ。すごく薄い益子焼をつくる若い作家が益子焼らしくないと思われたりするけれど、実は昔にもあったんです」

らしい、らしくない、というのは表面的、一面的なことなんだ、とふと気づく。濱田庄司も、英国や沖縄の焼き物に学び、益子の土瓶に魅せられ、益子の土と釉薬を使って彼独特の作品を生み出したのだ。影響を血肉として、新たな作品が生まれていく。それこそが伝統継承の真実で、いつだって伝統は進行形なのだ。そのことを、益子焼の若い人たちは体現している。鈴木さんを始めとする新しいスタイルの作家が増え、昨今彼らはさまざまなムーブメントを益子から発信している。これから先も、また楽しい動きがありそうで、目が離せない。

【鈴木 稔】

1962年、埼玉県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。91年より4年半、益子の陶芸家である高内秀剛氏に師事。96年に、益子町芦沼に築窯、独立。益子の土と釉薬を使い、割型による器を中心に製作。個展を中心に活動。

緑に囲まれた鈴木さんの工房。二人の女性スタッフとともに製作している。