オンラインマガジン-日本各地の職人を訪ね、Made in Japanのものづくりの現場をご紹介しています。

エコレザーという言葉をご存知だろうか?

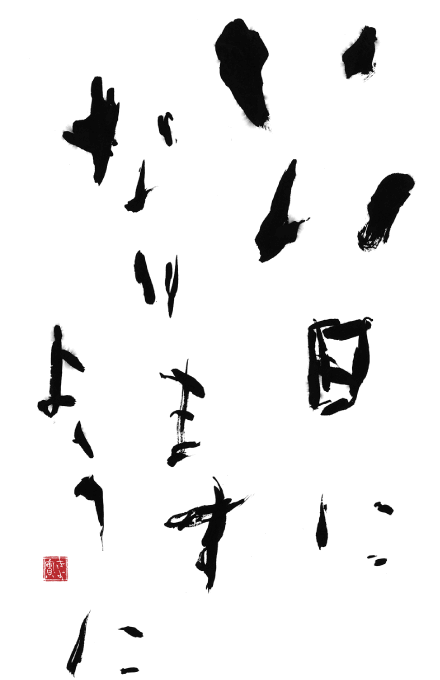

ここ数年で世の中にたくさん誕生したエコと名のつくモノたち。その中でもいま注目されているのがエコレザーだ。私たちが普段何気なく使っているバッグや靴は、とても多くの工程を経て私たちの手元に届いている。まず最初に行われるのが「なめし」とよばれる作業。この作業のおかげでバッグにも靴にもすることができる。このなめしの作業で、化学物質を極力使わずに、環境にも人体にも配慮した革素材がエコレザーだ。そんなエコレザーで、使うのが楽しくなるような発想のバッグを作り出している丸ヨ片野製鞄所の片野一徳さんにお話を伺った。

学生鞄からレディースバッグへ

丸ヨ片野製鞄所は、現在の代表の片野一徳さんで3代目にあたる。初代である片野乙吉さんが革問屋を開いたのがはじまりで、2代目の義郎さんが片野製鞄所として学生鞄を作りはじめる。現在の社名である「丸ヨ」とは、2代目である義郎さんに敬意を表して名付けたという。

エコレザーとの出会い

革と向き合う片野さんが、エコレザーバッグを作るようになったきっかけを教えてもらった。

片野さん「時代の流れもあったんですが、一番のきっかけは5年程前に姫路の白なめし革に出会ったことですね。この白なめし革は、いまの日本の革のなかで一番エコな革なんです。あれに勝るものはないですね。いまその革を作っている職人さんは2人だけです。あの革の衝撃度はすごかった。私は幼い頃からタンニンなめしの革に囲まれて育ってきたんですが、タンニンなめしの革は匂いが強い。それが、姫路の白なめし革を作っている工房は全然匂いが違ったんです。この白なめしの製造方法は奈良時代から伝わっている日本独特のなめしかたで、川でさらします。それも上流でも下流でもなく中流あたりで。生革には毛が付着しているので川でさらして脱毛するんですが、その脱毛に役立つバクテリアが一番いい具合にいるのが、川の中流なんだそうです。そのあとワインと同じように寝かせて、さらにひたすら足で揉みます。そして多少の菜種油を馴染ませてまた寝かす。ちなみにこの菜種油も地元に菜の花畑があって、その油を使っています。そういった地元の自然環境の中で作られた革なんです。そしてその工場だけは、従来の革の工場のような匂いがしない。これには驚きましたね。」

衝撃的だった白なめし革に出会ったことで、自社商品にもエコレザーを取り入れた片野さん。白なめし革は貴重なものなので手頃な価格で販売できない。そこで豚革のエコレザーを使った「紙袋型鞄ペーパーサックバッグ」シリーズを開発した。(※カラーバリエーションのうち金・銀はエコレザー不使用)このシリーズはカラーバリエーションの多さ、3通りの使い方ができる(トートとして、ショルダーとして、クラッチとして)ことが年代を超えて受け入れられている。

片野さん「これは紙袋型のトートバッグ『ペーパーサックバッグ』シリーズです。このバッグにはエコレザーの豚革を使っています。豚革を選んだ理由は丈夫な繊維層を持っているから。薄くしても繊維の絡み合いが密できれいに仕上がるんです。豚革は100%国産の原料皮で、なめしには天然植物タンニンを使っています。このバッグは紙袋の形ということで、女性に人気の商品ですね。普通のバッグのつくりなら、持ちやすさや機能性を重視するんですが、そうすると市場に溢れている他のものと同じになってしまう。最初の視点がアートから始まっていることもあってこういう作品になりました。」

ものづくりの町・墨田から

工房がある墨田区は、昔からものづくりの職人が多く集まっている。町を歩くと工場からトンカンと頼もしいモノづくりの音が響いてくる。

片野さん「いま私のところでは、6人くらいの職人さんと一緒に仕事をさせてもらっています。年代は50代から70代の人もいます。最近は若い人でも学校などで革の勉強している人がいて、全国から電話でよく問合せをもらいます。でもこの業界で作家になりたいという若い人は多いんですが、伝統産業とは少し違って、作家として成り立っていくのは本当に限られているんです。日本にそういう基盤がないんですね。伝統産業の場合は民芸運動なんかもあってその価値を見出されてきたわけですが、私たちのような産業も本当はそれをやらなければいけない。墨田区はもともと職人が多く集まっている町でもあるので、実は25年前から“3M運動”というのをやっているんです。3Mというのは【小さな博物館運動~Museum】【工房ショップ運動~ManufacturingShop】【マイスター運動~Meister】のこと。それで私たちもアトリエを開いてクラフト教室をやっています。」

革の性質を知り尽くした職人が手作りしています。

革をあやつるプロの道具たち。

ミシンと一体になるまでには長い経験が必要。

自社で染めているカラフルなアイテム。

女性のファッションをもっと楽しくしてくれる革のプロから、使う時のアドバイスをいただいた。

片野さん「革の商品の一番の特徴は経年変化によって味が出てくることだと思うんですね。使い始めて3年くらい経つとちょうど良く馴染んでくる。ですから普段使いしながら長く使っていただいて、革の変化も楽しんでいただけると嬉しいですね。」

左)新品のバッグと、右)3年程経過したバッグ。革の馴染み具合が全然違います。

片野さんの商品には遊び心が溢れている。今度はどんなバッグが飛び出してくるのだろう?

片野さん「螺鈿を革に入れたものもやってみたいですね。昔・・・それこそ江戸時代までは、馬具や鎧のように革とほかの素材を組み合わせて作られているものがたくさんあったんですが、今はないんです。ですので現代の日常生活の中にこういった複合的なモノづくりがあれば、日本特有の文化として面白いものができると思うんです。そういったことから見直していくことで、もっと違ったモノづくりができてくるんじゃないかと私は思っています。」

東京都墨田区錦糸町で革製品の製造、販売を手がける。オリジナル革製品( Vassel ヴァッセル 等)、クラフト教室「アミーチ」も運営。