選・文:田中敦子 撮影:SAJI(EPLP)

選・文:田中敦子 撮影:SAJI(EPLP)

東海道新幹線の静岡駅下車。

東京よりもひときわ明るい光に満ちている気がする。前は太平洋の大海原、背には霊峰、富士。海の幸、山の幸に恵まれた温暖な気候。私が静岡という町に抱く豊かなイメージそのままの空の下、駿河竹千筋細工職人、篠宮康博さんの仕事場へと向かう。駅から徒歩10分ほど。古い商店あり、新しいファストフード店あり、高校あり、の県道沿いに、篠宮竹細工所はあった。

大御所様の城下町で栄えた工芸品

かつて駿府と呼ばれた静岡市は、徳川家康公のお膝元。駅の北口には、堂々たるブロンズ像が立っている。将軍職を退いた家康公は、心の故郷である駿府城に戻り、生涯を終えるのだが、この豊かな土地を愛していたからこそ、と思いをはせる。

大御所様、とはいえ、江戸幕府を興したパワフルなご隠居さんは、ここでも川を治水し、町を整え、城下町の整備振興に力を注いだ。おかげで、駿府にはたくさんの職人が集まり、手工業が栄え、いまなおたくさんの伝統工芸が残っている。だからだろうか、そのひとつである竹千筋細工もまた、家康公ゆかりの工芸品という説が根強くある。

「鷹狩りが好きだった家康公のため、鷹匠が鷹の餌箱を作ったのが始まりという話がありますね。でも実際はどうなんでしょう」とは、篠宮さん。これを参考に、と取り出した『おかんじゃけ』というタイトルの、駿河竹千筋細工史をまとめた本によれば、江戸初期には、籠枕なる竹編みの枕が駿府で作られ、江戸城内でも愛用されていたらしい。さらに江戸後期、より高度な竹細工を作りたいと願っていた駿府の人が、旅の途中であった岡崎藩の武士に丸ひごによる繊細な竹組み技術を学んだ。これが、今に通じる竹千筋細工の始まり、とある。ちなみに、この資料のタイトルにある〝おかんじゃけ〟とは、竹製の玩具で、静岡市内にある洞慶院にて開山忌に売られる竹製の厄除け玩具のこと。

「県内の安倍川や天竜川の流域に質のいい真竹が自生していたので、昔から静岡は、竹細工が盛んだったようです」

元禄の頃の俳人・鬼貫が「虫かごを買うて裾野に向かいけり」と詠んでいることから、江戸時代前期には名物になっていたようでもあり、成り立ちの謎は、探るほどに深まるばかり。ああ、本当のところを知りたいなあ。というのも、丸ひごを組むという竹細工の技法が、日本全国あまたある竹細工の中で、ここだけだからだ。丸ひごは角がないから、鳥や虫の羽を傷めない、その優しさも好ましい。

竹ひごから手がける一貫作業の工芸品

その優しい道具ゆえか、静岡の土地柄ゆえか、手がける職人さんたちは、みな穏やかで優しい。篠宮さんも例外ではなく、丁寧に、倦むことなく、その作業の実際を説明してくださる。

なんと、竹ひご作りから手がけるのだ。一昼夜水に浸けておいた真竹の表皮を削ってから、ぱぱん、ぱりりん、と鉈で勢いよく割り、小分けし、さらにうすくへいでいく。へぐ、とは、はぐ、と同義。そして、せん台でへいだ竹の厚みを揃える。この段階では角があり、へいだものでもあることから、静岡では、この状態のひごを〝へご〟と呼び、角を取った丸いひごを〝ひご〟と呼んで区別している。さて、このへごの先端を刃物で小割りにしたら、くじき、という作業になるのだが、おっ、と思わず目を見張った。篠宮さんはへごを両手で握って、ぐりぐりと捻る。すると、切り込みの幅で竹が細く裂けていくのだ。

「やってみますか」とふいに篠宮さんから手渡されたのだが、これが、いやあ往生した。全然裂けない。篠宮さんはこともなげにやっていたのに。ぐいっとさらに力を入れて捻り、ようやく少し裂けてきた。なんて力がいるのだろう。でも、まだひごにはなっていない。

「ひご通しという丸い穴の空いた刃物にへごを通して、角を削るんですよ」

真っすぐ引っ張らないといびつになるというこの刃物は、江戸時代から変わらない道具だという。穴の大きさはいくつかある。だいたい1.2ミリ程度の太さが一般的。

「この細いひごが、別名、千筋。ひごあっての竹千筋細工なんです。ひたすら竹を削っている日もありますよ」

内職などに出すことはない。基本、一貫製作なのが、駿河竹千筋細工の特徴でもある。

「材料をいかに細く削って、売れる品をつくるか。そこが面白いところですからね」

竹千筋細工の材料となる真竹や孟宗竹。安倍川、天竜川の上流のものが主流。水分がほどよく減り、なおかつ固すぎない3年目の竹を煮て、油抜きしたものを使う。加工しやすく、長持ちするという。

一昼夜水に浸して柔らかくした竹の表皮を小刀で削る。

割り-いっぺんに細く割らず、鉈を使い、半分に割る作業を繰り返して細くしていく。

へぎ-外側のほうが強いので、ヒゴ用に使う。鉈を使って割り裂くような感じでへいでいく。こうしてできるのが、へご。この後、厚みを揃える。

こうしてできたひごを仕事場の2階に運び、数十本束ね、熱した電気ごてでくいっと曲げる。かつては、七輪の炭火で熱したこてで曲げたという。電気になって、安定温度で作業できるようになった。

「だいたい200度くらいです。コテは半円形で、これを工夫して使って、必要な角度に曲げます」

熱で曲げることができる竹の性質を生かした技だ。茶杓も、火にあぶりながら作る。しかし、細いひごは、長く当て過ぎれば焦げてしまう。そのあたりの勘どころが、難しい。

ひご曲げする篠宮さんの傍らで、愛弟子の大村恵美さんが花器の組み立てを進めていた。他に女性が2名。お弟子さんではなく、篠宮さん曰く〝サポーター〟。竹千筋細工に魅了され、カルチャーセンターで学んだ後、技術を生かしたいと、不定期で作業に参加しているという。彼女たちが手がけているのは、よくよく見れば、「NIPPONと暮らす」7月号の中ページで紹介している花器(※1)と同様の技法。下枠と上枠にひごを差す穴があるが、垂直にではなくいくつか穴をずらして斜めに差していく。逆角度で同様に作業すれば、曲線を描いたヒゴが柔らかに交差する。

「穿つ穴の角度が肝です。斜めに差していくわけですから」

これにより、編みにも似た複雑さが可能になるのだ。

こんな風に、幾何学的な工夫を凝らし、編みの作業も加え、より精密に、繊細な細工になったのは、明治以降だという。

「そもそも駿府の武士の内職だったのが、明治維新後、本業になったようですよ」

殖産振興のため、明治6年(1873年)ウィーン国際大博覧会に出品、好評を博すなどの成果を上げる中で、竹千筋細工は、デザイン、アイテムともに広がりを見せ、産業として発展していったのだ。

小割入れ-2本の刃を立てたところにへごを入れて、へごの先端を細かく割る。このあと、両手でへごを握って捻り、しならせ、裂き分ける。こうしてかなり細いへごができる。

ひご通し-刃のある穴に細くしたへごを通し、角を取り除き、丸いひごにする。穴のサイズは必要な太さに合わせて様々ある。

ひご曲げ-約200度に熱した電気ごてにひごを当て、くいっと曲げる。

※1繊細で美しい矢来組みの花入れ。曲線が重なることで、偶然の乱調が生まれ、味わいを高める。

網代編み-器の底や蓋に使われる部分は編みの技法を取り入れる。

ひご差し-下枠の穴にひごを差してから、上枠の穴に差す。こうしてひごを組んでいく竹細工は、静岡の竹千筋細工だけだという。

職人それぞれに得意がある竹千筋細工

駿河竹千筋細工の職人さんたちは、それぞれに得意がある。

「かつて問屋さんがたくさんあった時代、職人を何人か専属でかかえていたんです。そうすると、人によって得意なものがあるから、自然と同系統のものを頼まれるようになるでしょ」

花器、茶托、灯り、盆、バッグ・・・。新作に意欲的な工房がある一方、十年一日のごとく、同じものを作り続ける工房もある。

その中にあって、篠宮さんの作品はひと味違う。シンプルで、ムダがない。瑞々しい竹の魅力が伝わってくる。種類も、多岐にわたっている。

「こだわっているというか、人と同じものを作らないほうがいいな、っていうのはありますね」

そう控えめに語るけれども、思いは熱い。

篠宮さんは、父親の仕事を継ぐべく、15歳で仕事を始めたが、家業は竹編みの雑器中心だった。竹千筋細工の仕事を覚えた方がいいと父親に勧められ、灯りを手掛ける工房に弟子入りし、技術を学んだ。

「だから、私の作るものは、編みも組みもありますし、最初に公募展に出した作品は、竹千筋細工ですらなかったんです」

工芸品の公募展には、30歳くらいから出品している。既製品ではない、「自分らしいものを作りたかったんです」と篠宮さん。今でも作りたいものが出てくると、休日を利用して試作してみるという。頭の中は、いつも仕事のことでいっぱいなのだ。

「だからね、趣味はって聞かれると困っちゃう」と笑う。

そんなチャレンジ精神旺盛な篠宮さんに大きな転機が訪れた。

デザイナーの内田繁氏が平成5年(1993年)に発表し、高い評価を受けた移動式茶室、受庵、想庵、行庵の外壁を請け負うことになったのだ。

「世界的に活躍する人がどんな考えなのか、やはり関心はありましたよね」

そして、内田氏との仕事を通し、ムダなデザインは削ぎ落し、素材のよさを生かすことの大切さを学んだという。

「いろいろなのものを見るにつけ、余計なことが多いなとは思っていたんです。その気持ちに裏付けができた感じです」

また、竹の魅力は、軽さと清々しさだと気づきもした。

「その良さを、殺してしまってはいけないと思うんですよ」

だから、常に、竹の特性を生かして形を作る。

「しなやかで、伸びやかで、身近な素材。竹って本当に優れた特徴があるでしょう。そんな竹の恩恵を我々作り手はもらっているわけですからね」

輸出の時代を終え、日本人が愛する工芸品へ

戦前はヨーロッパ向けに、戦後はアメリカ向けに、とにかく輸出が盛んで、国内よりも海外での評価も知名度も高かった竹千筋細工。しかし、そんなバンブードリームは70年代のドルショックで終焉を迎える。

「海外向けに、煙草入れなど本当にたくさん作っていた時代があるんです。だから、地元なのに竹千筋細工のことを知らない人も多かったんですよ」

日本の伝統工芸品の多くは、似たような道を辿っている。今私たちが見ることのできるものは、辛い時代をサバイバルした産業ともいえるだろう。昭和51年(1976年)に伝統的工芸品の指定を受け、それまでは,ただ駿河細工などと呼ばれていたものを、改めて〝駿河竹千筋細工〟 と命名。以来、組合活動を通して、研修制度や新作発表会を行ない、活発に活動している。

「でもね、やはり後継者問題があって、今は13業者になってしまいました」

静岡竹工芸協同組合の理事長でもある篠宮さんは、ちょっと寂しそうに言う。

でも、弟子の大村さんのように、職人を志す若者も少なくない。サポーターという新たな形の担い手も、竹千筋細工の未来を照らす。

「静岡の伝統工芸品としては知名度があるんですけど、全国区ではまだまだです」

竹千筋細工は、夏らしい風情をもつ道具だ。作り手としては、季節を通して売れてほしいと思うだろうし、実際、そういうアイテムも多々あるが、季節の道具、というものを今改めて見直してもいいと思う。夏が巡る度に食卓やコーナーに登場する、そんな道具。

「そのためにも、長く愛される品を作らないといけませんね」

定番の作品、たとえば今回の贈り物に撰んだ蓋物〝五十鈴〟も、篠宮さんはマイナーチェンジを加えながら、より使いやすく丈夫な形へと進化させてきた。

「まずはしまい込まないで、使ってください。竹は生き物ですから、風の通るところに置いていただければ長持ちします」

かつて、ちょっと贅沢な工芸品は、贈答品として重宝されたが、押し入れや納戸に入ったままのものも少なくないとか。それでは悲しいし、もうそんな無駄を尊ぶ時代でもないだろう。

作ること。伝えること。使うこと。その三位一体で、伝統工芸品の未来は続いていくのだと思う。

-

【篠宮竹細工所】

1941年生まれの篠宮康博さんは、15歳より父・篠宮正一氏を師として竹編み技術を身につける。その後、さらに竹細工の可能性を広めるため、竹千筋細工の佐藤長市氏に改めて師事する。’66年、篠宮竹細工所を設立、現在に至る。多彩な竹細工技術を駆使した作品作りを得意とし、伝統産業工芸展等での入選歴多数。駿河竹千筋細工伝統工芸士であり、静岡市伝統工芸技術秀士でもある。

左が篠宮康博さん。右が弟子の大村恵美さん。大村さんは、高校時代に竹細工に出合い、篠宮さんの弟子になった。あれから10年。篠宮さんの仕事をしっかり支える頼もしい存在に。今後が楽しみ。

-

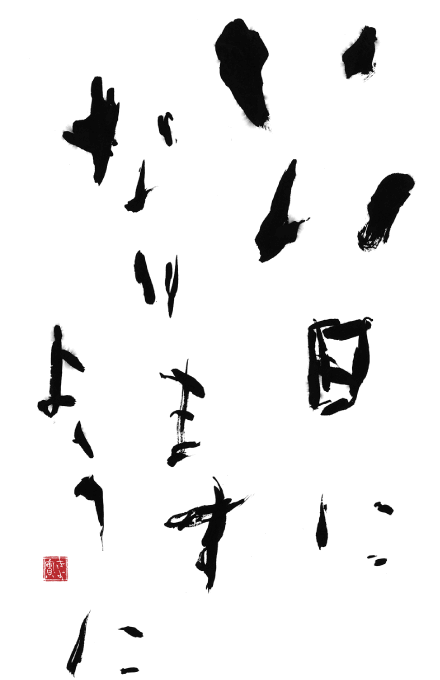

篠宮さん自ら削ってつくったという看板。

この記事は、2010年にTHE COVER NIPPONのオンラインマガジン「Nipponと暮らす」として掲載した記事を再編集したものです。