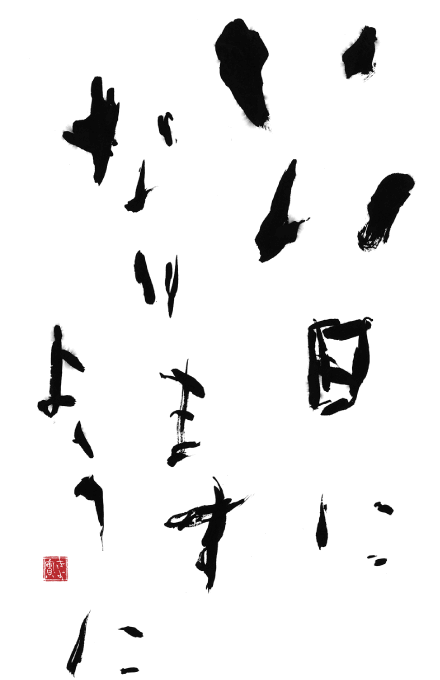

雛人形に想いをのせて 江戸木目込人形Edo-Kimekomi wooden dolls -Carrying feelings in Hina-dools

祈りをテーマに、伝統工芸や地場産業にまつわる商品を手掛ける「ここかしこ」がプロデュースした、手描き友禅の衣装を纏った伝統工芸「江戸木目込人形」の雛人形が届きました。

Produced by Kokokashiko, which handles products related to traditional crafts and local industries under the theme of prayer, we have received traditional Edo Kimekomi dolls, which are traditional crafts dressed in hand-painted yuzen costumes.

江戸木目込人形Edo Kimekomi doll

親が子の成長や健康を祈り、人形を贈る風習は、古くから受け継がれてきた日本固有の文化です。

主に玩具として扱われる海外の人形に対し、日本では人形に魂が宿ると信じられ、子どもを厄災から守る厄除けなどとして扱われてきました。そのため、職人は人形に想いを込め、子が成長したときに親の深い愛を実感できるよう、より優美で手の込んだもの、永く愛着が持てるものとして、発展してきました。

江戸時代中期に、京都上賀茂神社で祭事に使う、柳筥(やなぎばこ)の材料である柳の木の残片で、神官が、木彫の小さな人形を作り溝を付けて、そこに神官の衣装の残りの布を挟んで着せ付けたのが始まりだと言われています。

当初は賀茂で作られたため「賀茂人形」と呼ばれていましたが、衣装の生地を木の切れ目にはさみ込んで作るところから「木目込人形」と呼ばれるようになり江戸に伝わりました。

「木目込み」という名は、衣裳のひだや布切れの境となる部分に細い溝を彫り込み、そこに布を「きめこむ」ことから生まれています。「きめこむ」とはもともと「極めこむ」と書き、「中に入るものが、入れ物に隙間なく、うまく合うように入れる」という意味があります。

松崎人形(東京)のご当代、松崎幸一光さんは日本工芸会正会員、数々の受賞歴をお持ちの現代の名工です。日本で唯一、「江戸木目込人形」と「江戸節句人形」(衣裳着) の両方の伝統工芸士としても知られています。

その作風は、品よくふくよかなお顔と、古風で抑えの利いた愛らしい色合わせが特徴。「飽きが来ず、長く飾っていただけるように」という代々のスタイルを貫いています。

シンプルなフォルムで衣裳の型崩れもしにくく、保管しやすいと近年人気を得ています。

雛人形ひなにんぎょう

雛祭の起源は、3世紀前後の古代中国で行っていた風習に基づくといわれています。これがやがて遣唐使によって日本に伝えられ、禊の神事と結びつきます。当初は天子(=天皇)のための儀式であったものが、平安時代には宮中行事へと変化したといわれています。やがて、災厄を祓う「上巳の祓い」として、草木や紙などでかたどった人形(ひとがた)で自分の体をなでて穢れを移し、川や海へ流す儀式が行われるようになりました。現在でも日本の各地で行われている「流し雛」は、この名残といわれ、この紙の人形が発展し、現在の雛人形になったとされています。

今回は、伝統の西陣織などを纏った「江戸木目込人形」だけでなく、「ここかしこ」プロデュースの雛人形は、東京手描友禅作家:早乙女綾さんによるもの。男雛には瑞雲を女雛には桃を、着物の図柄に、たっぷりの愛情と心からの幸せを願う思いを込めた、手描友禅の描き下ろしによる、とても特別なお雛様です。

旧暦の雛祭りは4月。桃や桜の花が見ごろを迎え、桃の節句にふさわしい季節。お子様の健やかな成長を願いながら、旧暦まで本来の季節感と共に、ゆっくりとお節句を楽しんではいかがでしょうか。

また、近年では、大人の女性が自分用に雛人形を購入したり、大切な方の長寿や無病息災を祈ってプレゼントしたり、と世代を問わず多くの方が楽しんでいます。

また、衣裳が8〜12世紀頃の高貴な宮廷装束を再現されていることもあり、着物のミニアチュールとして海外の人形コレクターも魅了しています。

伝統の木目込み人形が織りなす優美な世界観をおたのしみください。

※店頭でのお取り扱いは旧暦の雛祭頃までを予定しています。衣装も手染めのものなどあり数に限りがございます。人形の種類やお取り扱い期間など、人形に関することなど店頭スタッフにお尋ねください。