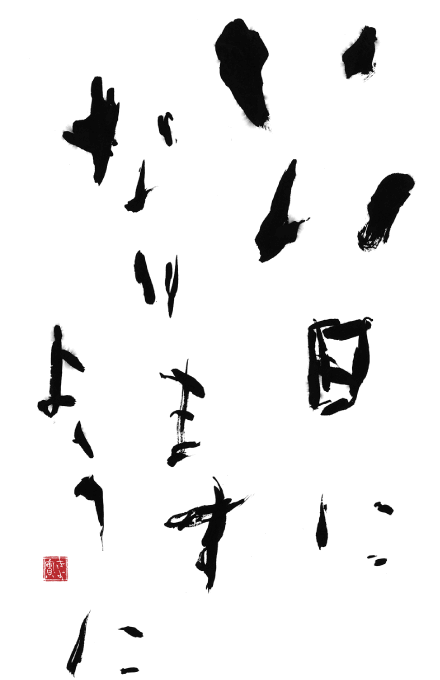

青時雨(あおしぐれ)

夏至(げし)、一年でもっとも昼が長く、夜が短くなるころ。とはいえまだ真夏というには早く、梅雨のさなかのこの時期、六月末から七月初めはもっとも雨が降る時期と言われています。 「青時雨」とは、そんな梅雨の候、青々とした木々の葉に降りたまった雨が、青葉から滴り落ちる水滴を時雨に見立てたことばです。「目に青葉」といわれる初夏は、青葉若葉がひときわ美しく際立つ季節。雨や朝霧にぬれた木々の若葉も美しく、ひんやりとした雨粒が、爽やかなひとときをくれます。 それはまるで、日本茶の 爽やかな香りと美しい緑の雫を思い起こさせます。

常滑の急須

日本茶のひとときをより一層豊かにしてくれる、その役目を担うひとつが「急須」。

お茶屋さんの店頭でよくみかける朱い急須。それは朱泥でつくられた常滑焼の急須です。少し前まで、どこの食卓でも使われていた朱泥の急須は、今ではあまりみかけることが少なくなってきました。

ペットボトルやティーバッグなど、様々なお茶のスタイルがある中、現在、常滑急須では、朱泥だけでなく、黒・緑・茶・黄土など、多様な色があり、常滑焼では、伝統的な職人技のもと、より便利で使いやすい急須を追求した急須作りに取り組んでいます。常滑の急須はお茶を淹れたとき、酸化鉄とお茶のタンニンが反応して、苦味渋味がほどよくとれ、まろやかな味わいになるという特徴があります。釉をかけず、焼締められたなめらかな急須は、余分な成分を吸着してお茶の味をよくしてくれます。また、手入れをして使いこむと光沢が増し、お茶の味わいもよくなり、愛着の「道具」となっていくのです。

美しい定番品

今回 常滑急須の中で、私が選んだのはこの一品です。

均整のとれた丸みを帯びた柔らかな形状、黒くマットな質感は、上品でモダンな雰囲気を醸し出しています。しっとりとした深い土の質感はもとより、握り心地や、たっぷりした広い口や、職人が精巧に施した茶漉しなど、驚くほどに使い心地が良く、改めて、急須はお茶を淹れるための「道具」なのだと、再認識させられます。

また、その伝統的な形には、華やかさはないものの、控えめな美しさがあります。職人の手によって受け継がれた形には、余分なものをそぎ落とした、純粋な美しさがあります。流行に流されることなく、道具としての美しさを追求した職人がつくりだす、永遠の定番品。

そこに、日本のものづくりの原点を見ることができます。

常滑焼とは

愛知県常滑焼は、およそ1,000年の歴史を持ち日本六古窯(常滑・瀬戸・信楽・備前・越前・丹波)のひとつとして長い歴史を持っています。その中でも常滑焼を代表する「急須」は、江戸時代末期から明治時代にかけて製作が始まり、現在も変わらず職人の手による「究極の常滑急須」作りが続いています。

常滑急須は常滑焼の歴史、技術に裏付けられた代表的な製品ではありますが、明治時代になると土管やタイル、洗面器など多様な焼き物の産地となり、陶磁器を通じて国民生活のインフラ整備の一端を担いました。 良質な陶土と長きにわたって培われてきた技術を生かして、芸術作品から土木建築まで、驚くほど幅広く多様な焼き物を産出しています。