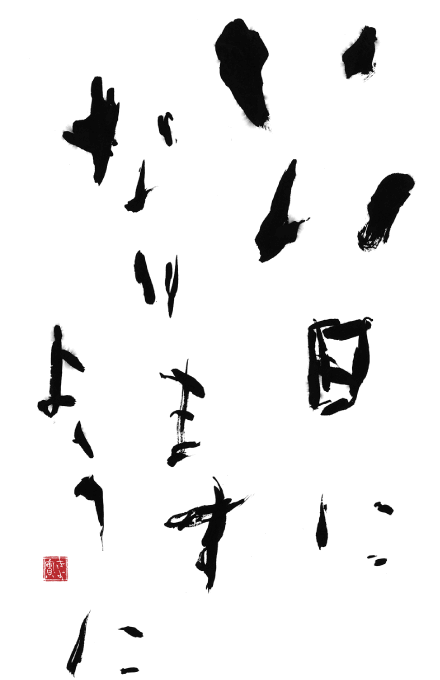

お正月を迎えるこの季節、一面の雪景色となる地方も多いことでしょう。その厚い雪の下で、麦はもうひっそりと芽吹きはじめ、温かい春の訪れをじっと待っています。麦は、秋に種を蒔いて春の終わりから初夏に収穫される穀物。「年越草(としこしぐさ)」とも呼ばれます。

年越し蕎麦

大晦日に年越し蕎麦を食べる風習は江戸時代、“細く長く”ということから「健康長寿」「家運長命」や、蕎麦は切れやすいことから「今年一年の厄を断ち切る」などの縁起をかついで食べるようになったと言われています。

うどん文化の瀬戸内海生まれの私は、普段あまり馴染みない蕎麦ではあるものの、行事として大晦日深夜にいただいていました。東京に暮らすようになり、大晦日に目当ての蕎麦屋の出前や蕎麦を楽しむために昼間から並んでいる姿を見ると、江戸っ子の蕎麦好きがなんともお洒落に見えたものです。

蕎麦猪口

粋な大人は蕎麦屋で呑む。大人になってやってみたかったことのひとつ。江戸時代の蕎麦屋はお酒を楽しむ場所でもあり、もとは蕎麦猪口と猪口の区別はあまりなく、お酒を飲んだり、向付、そして蕎麦用と、さまざまに使われ、今も昔もいろいろな用途で気軽に使える器として親しまれていました。そして蕎麦猪口の絵柄は、あらゆる器類の中でも類を見ないほど豊富です。「蕎麦猪口ぐらい衣装持ちは無い」と柳宗悦も「藍絵の猪口」の中で記しているほど。動植物、自然、幾何学、紋など、その時代の流行も表していたようです。

数百年もの時間、日本の暮らしの中で、最も愛され使い続けられている蕎麦猪口。日本人の知恵と美意識がここにあります。

今年はどの蕎麦猪口で年越蕎麦をいただこう…こんな愉しみも日本人ならでは。

古い年は行き、新しい年がやってきます。

有田焼とは

蕎麦猪口の原点になるのは、「古伊万里」。白い磁器肌に、藍色のいろいろな絵柄が描かれた古伊万里の磁器。蕎麦猪口も、その古伊万里の一つです。

400年の歴史を持つ有田焼、佐賀県有田町周辺で焼かれた磁器の総称です。硬く丈夫で、透明感のある白磁に、藍色や赤・黄・金など鮮やかな色が繊細にほどこされているのが特徴。江戸時代の初め、ある朝鮮陶工が有田で磁器の原料となる“陶石”を発見したことがきっかけで、国内ではじめて磁器の焼成が行われるようになりました。有田の磁器は17世紀後半から18世紀後半にかけて、国内はもとよりヨーロッパを主とした海外へも多く出荷されるようになりました。有田には海がないため、有田で作られたやきものは一番近い港である伊万里港から積荷がなされていたため、「有田焼」ではなく「伊万里焼」と呼ばれて、その名を知られるようになります。現在では有田周辺で製造される磁器を有田焼と称し、多くのやきものファンに愛されています。

Products

有田焼 そば猪口 EDO CHOCO 松【渓山窯】

有田焼 そば猪口 EDO CHOCO 松【渓山窯】 有田焼 そば猪口 CHOCO 三島手【渓山窯】

有田焼 そば猪口 CHOCO 三島手【渓山窯】 有田焼 そば猪口 CHOCO 輪つなぎ紋【渓山窯】

有田焼 そば猪口 CHOCO 輪つなぎ紋【渓山窯】 有田焼 そば猪口 EDO CHOCO 雲【渓山窯】

有田焼 そば猪口 EDO CHOCO 雲【渓山窯】

有田焼 そば猪口 CHOCO 呉須赤絵【渓山窯】

有田焼 そば猪口 CHOCO 呉須赤絵【渓山窯】 有田焼 そば猪口・豆皿セット PREMIUM CHOCO 花唐草【渓山窯】

有田焼 そば猪口・豆皿セット PREMIUM CHOCO 花唐草【渓山窯】 有田焼 そば猪口・豆皿セット PREMIUM CHOCO 鯉の滝登り【渓山窯】

有田焼 そば猪口・豆皿セット PREMIUM CHOCO 鯉の滝登り【渓山窯】 有田焼 そば猪口・豆皿セット PREMIUM CHOCO 染錦馬絵【渓山窯】

有田焼 そば猪口・豆皿セット PREMIUM CHOCO 染錦馬絵【渓山窯】