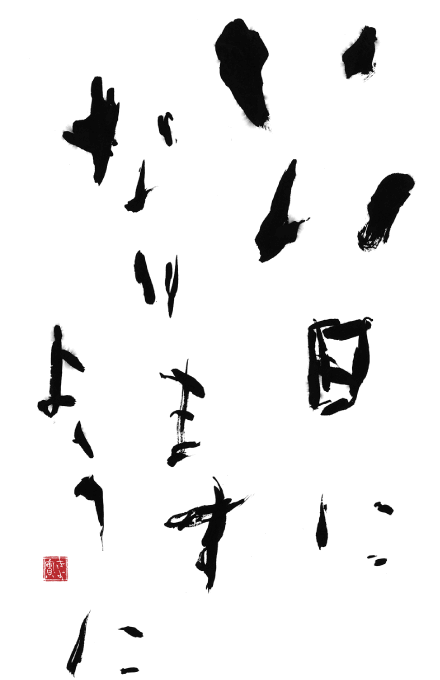

「いただきます」「ごちそうさま」

日本人は食事をいただく前、そして終わった後に、感謝のひと言とともに手を合わせます。

「いただきます」「ごちそうさま」、誰しもが ひとりの時でも自然と出てくる言葉です。だれも見ていなくとも礼の心を失わず行儀よくいただく。自然の営みと恵み、今日のこのときを迎えられたこと、そういった感謝の心を大切にする、なんとも日本人らしいあらわれではないでしょうか。

漆のある暮らし

暮らしの中でもっとも身近な漆器は「椀と箸」。うつわを手に持ち、口に食べ物を運ぶ日本人にとって、いかに時代が変わっても、欠かせない大切な日常の道具でもあります。遠い昔から、日本ではお椀は木製で作られていました。軽いこと、冷めにくいこと、持つ手や唇が熱くならないこと。こうして日本人は、昔から温もりと優しさを感じながら、食事を慈しんでいたのでしょう。

扱いが難しいと思われがちな漆器も、日常使いのものなら、陶磁器と同じように洗え、長く使うことができます。今の食器は電子レンジや食洗器に使えるものも多く、機能的ではあるものの、毎日の食卓を慈しみ感謝するひとときまでもが、消えてしまいそう。手触りがよく、美しい漆のうつわを手にすることで、何気ないお料理も、より美味しく、ゆたかにいただけるように思うのです。

お正月を迎える準備

もうすぐ大雪。そろそろお正月を迎える準備をはじめるころ。日本ではお正月に身の回りのものを新調したり、新しい着物に袖を通したりします。今回ご用意した椀と箸は、1500年の歴史を持ち、優しく温かい漆器をはぐくむ越前漆器の椀と箸。そしてひとつひとつに金蒔絵で名入れが出来ます。ご家族や大切な方の、毎日の暮らしをゆたかにする椀と箸、気持ちあらたに新しい椀と箸でお迎えしませんか。

きっとそこには 感謝の心のこもった「いただきます」「ごちそうさま」が聞こえてくることでしょう。