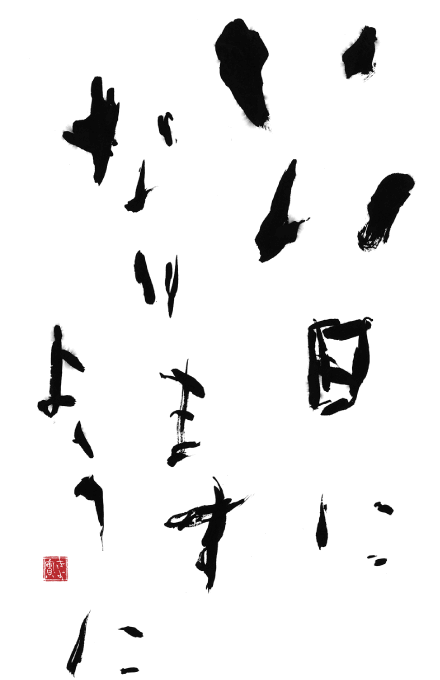

桜から生まれた 美しい茶筒

古くから城下町として整備された角館の町並み。古き良き情緒が漂う武家屋敷がもっとも美しいとされる春の季節。桜並木が一斉に春の到来を告げ、しだれ桜の桜色が武家屋敷に降りそそぎ、黒板塀に薄紅色の花々がかかる景色はまるで時代を超えてタイムスリップしたかのような錯覚まで楽しめる。そんな桜の木の皮を使った「樺細工」は、秋田県角館町にしか伝承されていない唯一無二の伝統工芸品だ。

角館の樺細工は、江戸時代に武士の手内職としてはじまった。歴史的に見ると樺細工としては正倉院の御物にも見受けられ、山桜の美しさは万葉集や源氏物語でも詠われている。角館は山に囲まれ、寒さに強い山桜が豊富にあったこと、また政治的にも城主の保護を受け、奨励されていたことによってその技が現代にまで受け継がれてきたそうだ。樺細工は武士の手内職だったことから、それぞれの職人で手順が異なることは、「家系」を大切にしてきた武家のしきたり、一家伝承の名残なのかもしれない。そういうところから歴史を推測するのも、歴史ある伝統工芸品にしかない楽しみ方のひとつだ。

樺細工は山桜の樹皮で出来ており、樹皮をはがしても再生する環境に優しい素材。

その語源は万葉集の長歌の中で、山桜を「かには」と表現したものが後に「かば」に転化したと言われている。茶筒のように日々手に触れるものは手沢によって光沢を増し、山桜独特のつやを保つ。桜皮の原皮は灰褐色で表面はざらざらとしており、その質感をそのまま用いたのが「霜降皮」で山桜の自然な表情を楽しめる。霜降皮は表情が良いもののみが使われ、より貴重な素材。原皮の表面を削ると赤茶色の層が現れ、それを磨いて光沢が増したものは「無地皮」と呼ばれ、桜皮独特の色艶を讃えている。職人が一枚、一枚手作業で削りと磨きを繰り返し、自然の「樹皮」から素材としての「桜皮」が生まれるのだ。

自然の恩恵、豊かな時間

樺細工のように自然界の原料から作られるものには、自然の恩恵に感謝する気持がつまっている。

角館では、原料となる山桜の植樹も行なっている。山桜の樹皮が採取できるようになるまでに約30年ほどかかるが、節度ある採取を行なうことで、木はそこから成長し、また採取することができる。

また、日本の工芸品は修理など手を加えながら長く使えるということ。日本文化のなかで長年使われてきた道具には考え抜かれたフォルムや日本の風土に寄り添った使いやすさがある。こういった道具を通して日本の生活文化を改めて大切にしていきたい。

樺細工の茶筒は、一本の筒をカットし、外芯、内芯、外蓋、内蓋の一本の筒をカットし、外芯、内芯、外蓋、内蓋全パーツが同じ筒からできている。本体と蓋とがぴったりと閉まる木製の茶筒は、寸分の狂い無く木地を挽く職人の技術の極み。驚くべき密閉性で茶葉を湿気から守り、 茶葉は味も香りも、美味しさを保ったまま大切に保管できる。

お湯を温かく沸かし、丁寧に茶葉を用意し、好きな器を用意する。お湯を注いで茶葉の美味しさを抽出する。

美味しい日本茶を用意する時間は心を落ち着かせ、人をほっとさせる不思議な力があるようだ。

ひと手間かけて入れ替えることで生まれる、豊かで丁寧なお茶時間。 樺細工の茶筒を通して日本の生活文化を改めて大切にしていきたい。